Resumen

La investigación se fundamentó en el compostaje del material vegetal de humedales artificiales, puestos en marcha en un proyecto piloto de tratamiento de aguas residuales para la Quebrada Mi Padre de Jesús ubicada a los alrededores de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, realizado en el año 2010.

Teniendo en cuenta que estos residuos vegetales, terminan su vida útil en los humedales y no tienen algún uso específico, se generó una alternativa de aprovechamiento de estos residuos, en la producción de compost o abono orgánico. Surge entonces la necesidad de encontrar un método que haga posible su notable reducción, transformación y aprovechamiento de tal manera que se genere un impacto positivo en el ámbito ambiental, económico, social y sanitario. En este caso el compostaje se empleó como técnica para la biodegradación de los residuos vegetales de las especies Buchón de Agua (Eichhornia crassipes), Buchón Cucharita (Limnobium laevigatum.) y Junco (Schoenoplectus californicus), transformándolos en un abono orgánico; de igual forma se biodegradaron residuos vegetales de plaza de mercado, que fueron recolectados de la Plaza de mercado de Paloquemao ubicada en la ciudad de Bogotá, empleando la misma técnica con el propósito de tener un punto comparativo en la calidad final de los abonos, con respecto a lo estipulado en la norma NTC 5167 cuarta actualización, referente a parámetros químicos, físicos, microbiológicos con los que deben cumplir los abonos generados a partir de residuos orgánicos de origen animal y vegetal

Palabras clave: Abono Orgánico –Vegetación humedal – Compostaje – Pila

Fecha de recepción del artículo: 10 de marzo de 2016

Fecha de aceptación del artículo: 5 de Diciembre de 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v8i2.389

** Tecnóloga en Saneamiento Ambiental. Estudiante de Ingeniería Sanitaria. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Correo Electrónico: conyud8912@gmail.com http:// orcid.org/0000-0002-7900-5642

*** Licenciado en Biología. Magister en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental. Profesor Asistente. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Correo electrónico: orlandorcastellanos@gmail.com, orodriguezc@udistrital.edu.co. http:// orcid.org/0000-0001-7060-5564

**** Tecnóloga en Saneamiento Ambiental. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Correo Electrónico: jessipao2105@gmail.com http://orcid.org/0000-0002-2381-4096

***** Ingeniero Sanitario y Ambiental. Magister en Ingeniería Ambiental. PhD (Candidato). Profesor Asociado. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Director del grupo de investigación AQUAFORMAT. Correo electrónico: jprodriguezm@udistrital.edu.co. Dirección Postal: Carrera 5 Este No 15 – 82. Avenida Circunvalar Venado de Oro. Bogotá D.C. Colombia. http://orcid.org/0000-0002-3761-8221

Abstract

The research was based on the composting of plant material from artificial wetlands, launched in a pilot project of wastewater treatment for Quebrada Mi Padre de Jesus located around the School of Environment and Natural Resources of the University District Francisco José de Caldas, carried out in 2010. Taking into account that these vegetal residues, end their useful life in the wetlands and do not have any specific use, an alternative of the use of these residues was generated, in the production of compost or compost organic. The need arises to find a method that makes possible its remarkable reduction, transformation and use in such a way as to generate a positive impact in the environmental, economic, social and health areas. In this case the composting was used as a technique for the biodegradation of the vegetal residues of the species Water Buchón (Eichhornia crassipes), Buchón Cucharita (Limnobium laevigatum.) And Junco (Schoenoplectus californicus), transforming them into an organic fertilizer; Similarly, biodegraded plant residues from the market place, which were collected from the Paloquemao market square located in the city of Bogotá, using the same technique with the purpose of having a comparative point in the final quality of the fertilizers, with With respect to the stipulated in the norm NTC 5167 fourth update, referring to chemical, physical, and microbiological parameters with which the fertilizers generated from organic residues of animal and vegetal origin must fulfill

Keywords: Organic fertilizer - Wetland vegetation - Composting - Pila

Resumo

A pesquisa foi baseada no material de compostagem de zonas húmidas artificiais, lançou um projeto piloto de tratamento de águas residuais para Quebrada Mi Padre Jesus localizados ao redor da Faculdade de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Distrito University Francisco José de Caldas, feito em 2010. Dado que estes resíduos vegetais, acabar com suas vidas em zonas húmidas e ter um uso específico, uma alternativa de uso desses resíduos na produção de composto ou estrume gerado orgânico. Em seguida, vem a necessidade de encontrar um método que possibilita a sua redução significativa, transformação e utilização de modo que um impacto positivo no campo ambiental, econômica, social e de saúde é gerado. Neste caso, a compostagem foi usada como uma técnica para resíduos de plantas biodegradação das espécies Buchon água (Eichhornia crassipes), Buchon Cucharita (Limnobium laevigatum.) E junco (Scirpus californicus), transformando-os em um fertilizante orgânico; resíduos mesma forma vegetal da praça do mercado, que foram coletados a partir da praça do mercado Paloquemao localizado na cidade de Bogotá, usando a mesma técnica com a finalidade de ter um ponto comparativa sobre a qualidade final dos fertilizantes é biodegradado, com em relação às disposições da NTC 5167 quarta atualização padrão relativos químicos, parâmetros físicos microbiológicos que devem cumprir fertilizantes gerados a partir de resíduos orgânicos de origem vegetal e animal

Palavras-chave: Organic -Vegetation fertilizantes pantanal - Compostagem - Pilha

Introducción

Uno de los problemas que se plantea actualmente en las sociedades es la cantidad de residuos que se generan anualmente, a los que se debe dar una salida, gestionándolos de la manera más económica, social y ambientalmente posible (INFOAGRO, 2016). Partiendo de esto, se demuestra que los índices de síntesis y consumo de la humanidad, superan con creces a los procesos de degradación; y en consecuencia, se dan acumulaciones de materiales que, en este caso, resultan perjudiciales para el medio ambiente. El compostaje ha demostrado por cerca de 100 años ser la metodología más eficaz para aprovechar los residuos orgánicos; si se tiene en cuenta que al final del proceso se obtiene un producto inocuo desde la perspectiva ambiental y con un significante valor agregado desde la visión agronómica (Hernández, Compost o Abono Orgánico, 2016). La presente investigación se fundamentó en el compostaje del material vegetal de humedales artificiales que se usan en plantas de tratamiento de agua residual PTAR´s, especies como el buchón de agua, lenteja de agua, junco entre otras luego de su uso en el tratamiento, se consideran residuos vegetales que generalmente no tienen una disposición final adecuada y mucho menos un aprovechamiento significativo (Zuñiga, Muñoz y Hernández, 2013). Cabe anotar que, los sistemas de tratamiento de aguas residuales implementados en base a humedales de acuerdo a las características del agua residual a tratar, tienen un gran potencial de autodepuración, debido a la vegetación, el suelo, la biota bacteriana (Vignatti, Cabrera y Echaniz, 2016), y a la biodiversidad que presenta, lo que permite que se desarrolle una fácil degradación de los desechos vegetales; por lo tanto se puede acceder a realizar compost como un sistema de aprovechamiento en las plantas de tratamiento que usen humedales artificiales. El trabajo realizado buscó determinar la calidad del abono o humus resultante de utilizar material vegetal proveniente de humedales artificiales, dicho proceso fue comparado con una pila de compost elaborado a partir de material orgánico convencional de plaza de mercado. La evaluación de los dos sistemas de compostaje permitió medir la eficiencia de compost producido en cada uno de los procesos, según los resultados de los análisis de suelos realizado para determinar la calidad del compost.

Método

Para la determinación de la calidad del humus, obtenido a partir de compostar residuos orgánicos domésticos y material vegetal de humedales, se realizaron dos etapas; la primera conformada por dos pilas de compostaje que se dimensionaron con longitudes de 3 x 3 m y de área de 1x1x1 m, (Aversa, 2011): La pila 1, constituida de material vegetal proveniente de los humedales artificiales, se usaron plantas acuáticas de las especies: Eichhornia crassipes (Lenteja de agua), Limnobium laevigatum (Buchón cucharita) y Schoenoplectus californicus (Junco), procedentes del humedal Córdoba ubicado en la Localidad de Suba de la Ciudad de Bogotà D.C. La Pila 2, constituida de residuos orgánicos domésticos (cáscara picada de arveja de la planta Chicaro, mazorca de la planta Zea mays, cebolla de la planta Allium cepa y papa de la planta Solanum tuberosum), proveniente de la plaza de mercado “Paloquemao” de la ciudad de Bogotá D.C. Como material base de cada pila se mezcló pasto común Raygrass perenne (Lolium perenne) y viruta de madera; se adiciono estiércol de caballo semiseco, cal agrícola y tierra negra compradas en los viveros de la plaza de mercado de Paloquemao de la ciudad de Bogotà D.C. En la segunda etapa, realizada después de dos meses de conformada la primera, se montaron dos pilas replica de las anteriores (Vergel, Martínez, Zafra, 2016), se usaron los mismos materiales en las mismas proporciones.

A cada pila se le asignó una abreviatura, indicada a continuación:

Pila 1: P 1: Material Vegetal + Pasto+ Madera (MV+P+M)

Pila Replica 1: PR 1´: Material Vegetal + Pasto+ Madera (MV+P+M)

Pila 2: P 2: Residuos Orgánicos Domésticos + Pasto + Madera (ROD+P+M)

Pila Replica 2: PR 2´: Residuos Orgánicos Domésticos + Pasto + Madera (ROD+P+M)

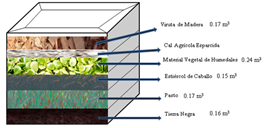

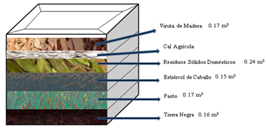

Para el seguimiento se llevaron a cabo análisis organolépticos, físicos y químicos los cuales determinaron la calidad de cada pila. Las pilas de compostaje se ubicaron en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, detrás de la carpintería de la sede. Se destinó un volumen de 9 m3, con longitudes de 3 x 3 m, se abrieron huecos de 1x1x1 m, para la ubicación de cada pila con su respectiva réplica. Debido a la condición climática que se presentaba en el momento de la ejecución del proyecto de investigación, donde el IDEAM reportaba temporada invernal en Bogotà D.C. se construyó una caseta de 2.20 mt. de alta para cubrir las pilas de compostaje y protegerlas de las precipitaciones; el cubrimiento se realizó por medio de un plástico negro en polietileno sostenido en soporte de hierro y madera. Cada una de las pilas se acondicionó según el siguiente gráfico, en donde se puede evidenciar los materiales agregados a cada pila base y su respectiva replica y la proporción en volumen agregado a cada una:

Figura 1. Composición y Estructura Pila 1 y Pila Replica 1´ (MV+P+M) Material Vegetal + Pasto + Madera Fuente: Autor

Figura 2. Composición y Estructura Pila 2 y Pila Replica 2´ (ROD+P+M) Residuos Orgánicos + Pasto + Madera

Fuente: Autor

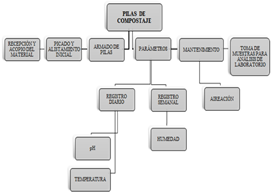

La composición de cada pila, fue igual en proporciones, los materiales acondicionados variaron solo en el material base de cada pila que para la Pila 1 y Replica 1 fue material vegetal de humedales y para la Pila 2 y Replica 2 fueron residuos orgánicos domésticos; cada una de las pilas tenía una dimensión de 1m3, la cantidad que se agregó a cada pila de material fue un total de 0.89 m3, esto dejó un espacio de 0.11 m3 de área libre en la pila, con el fin de facilitar el seguimiento de los parámetros in situ tomados diariamente al sistema durante su ejecución: pH, Temperatura, Humedad y la aireación manual de las pilas, por medio de los volteos manuales realizados con una pala manual; estos parámetros se tomaron siguiendo las técnicas de muestreo recomendadas en el Manual de compostaje del agricultor de los autores (Román, Martínez, & Martínez, 2013). El seguimiento de las pilas, se realizó aproximadamente durante 16 semanas (4 meses); tanto el material orgánico doméstico como el material vegetal de los humedales fue picado en trozos de 2 o 3 cm de forma manual con un bisturí. A los dos meses de estar en proceso de biodegradación las pilas 1 y 2; se formaron las pilas réplicas de cada una, compuestas del mismo material base (material vegetal de humedales y residuos orgánicos domésticos) y en los mismos volúmenes; las pilas replica se realizaron a los dos meses, ya que según las recomendaciones de (Román, Martínez, & Martínez, 2013) se debía tener un espacio de tiempo entre cada una de las etapas, para mejor comparación. En el siguiente diagrama de flujo se muestran las actividades realizadas durante el proceso de elaboración y mantenimiento de las pilas de compostaje:

Figura 3. Actividades realizadas en el proceso de compostaje Fuente: Autor.

El pH se midió con un pH metro SCHOTT de serial 0367 que se solicitó en préstamo en el Laboratorio de Aguas de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital. La temperatura fue tomada diariamente por un termómetro de punzón, que registró los resultados en grados centígrados (°C) y el dato de humedad se tomó semanalmente con un Termo higrómetro de serial 000035647GDF (equipo digital para medición de humedad en suelos) que se solicitó en préstamo en el Laboratorio de Suelos de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital. Semanalmente se realizaron volteos manuales con el fin de promover la mezcla de materiales del exterior de la pila al interior y viceversa.

Según (Román, Martínez, & Martínez, 2013) (p.80), con lo volteos se alcanzan varios objetivos: a) Airear los compostables de la pila, b) Observar si es necesario o no humedecer los compostables de la pila, c) Detectar malos olores y d) Lograr una buena homogenización (Bhadra, et.al, 2016). El análisis organoléptico se realizó con el fin de orientar los criterios de estabilidad del producto, se tuvieron en cuenta observaciones como el olor, color y textura, que determinaron la realización de los análisis químicos de laboratorio.

Las percepciones obtenidas por el análisis organoléptico final fueron: olor uniforme a tierra seca, color marrón oscuro casi negro y textura suave reflejando partículas sólidas pero sueltas. Las características organolépticas y el comportamiento estable del pH y la temperatura medidos in situ, durante aproximadamente dos semanas en cada pila, fueron criterios para tomar las muestras de suelo y llevar análisis de laboratorio. El análisis químico se realizó en las instalaciones del laboratorio de suelos de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En la Tabla 1 se pueden observar los procedimientos o métodos de análisis de cada parámetro.

Debido a que las muestras para análisis fisicoquímico se tomaron en época de invierno entre los meses de marzo a julio del año 2010, indicados por el IDEAM como meses de altas precipitaciones debido al fenómeno del Niño; el terreno de ubicación de las pilas y el compost que contenía cada pila (Rico y Rico, 2014), se encontraba con exceso de humedad y el análisis de laboratorio no se podía realizar de esta forma, por lo cual se sometieron las muestras de cada pila a secado mecánico en la estufa del laboratorio, durante 24 horas. Una vez que estaban las muestras secas de cada pila, se pasaron en tamiz de 2 mm. Las metodologías usadas para el análisis físico-químico de las muestras de suelo, fueron basadas en los Métodos Analíticos de Laboratorio de Suelos (IGAC, Métodos Analíticos de Laboratorio de Suelos IGAC) y en el Manual de Laboratorio de Suelos (CENICAFÉ, Manual de Laboratorio de Suelos) los cuales fueron adaptados por el Laboratorio de Suelos de la sede el vivero de la Universidad Distrital para el análisis de parámetros de medición.

Análisis estadístico de datos: Para el análisis estadístico de los datos cuantitativos de los parámetros físicos, se utilizó el programa Software Satgrapics con su respectiva autorización o licencia, la cual adquirida por el grupo de investigadores y se trabajó con la prueba estadística ANOVA (Análisis de la Varianza), esta prueba permitió determinar si el comportamiento de los datos de las variables como temperatura, humedad y pH presentaron diferencias estadísticamente significativas, estas variables fueron comparadas con los datos recomendados de pH, Temperatura y Humedad en la Norma Técnica Colombiana NTC 5167 (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 5167 .) (pág. 68) y en el (RAS, 2000) Titulo F sobre Sistemas de Aseo Urbano.

Análisis químico: Los análisis químicos del producto final de cada pila se realizaron en el Laboratorio de Suelos de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; los resultados fueron comparados con la NTC-5167 sobre productos usados como fertilizantes y enmiendas de suelo (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 5167 .). Los parámetros medidos en el análisis químico fueron: pH, temperatura, humedad, Nitrógeno total, Carbono orgánico, Fósforo Disponible, Bases Intercambiables (Calcio, Potasio, Magnesio, Sodio) y Micronutrientes (Hierro, Manganeso, Zinc y Cobre).

Resultados y Análisis

Parámetros físicos del compostaje:

pH: El análisis estadístico determinó la significancia del pH, teniendo en cuenta su comportamiento durante el tiempo de biodegradación de cada pila, el pH del tratamiento de material vegetal (MV), presentó diferencias estadísticamente significativas, con respecto al pH del tratamiento de residuos domésticos (RO) con un nivel del 95,0% de confianza, ya que presentó comportamiento más neutro que el tratamiento de residuos domésticos.

Temperatura: Según (Hernández, Compost o Abono Orgánico, 2016), un proceso de biodegradación biológica debe alcanzar temperaturas de 60ºC, para tener una fase hemofílica completa. Las temperaturas registradas por las cuatro pilas no sobrepasaron los 46°C; las etapas de variación de la temperatura en el proceso de biodegradación se reflejaron de la siguiente forma: las pilas de compostaje pasaron por etapa mesófílica; entre las semana 1 y 8, iniciaron en temperaturas entre los 23°C y los 35°C. Por esta razón las temperaturas de cada pila tuvieron un comportamiento inicial adecuado en las primeras 8 semanas del proceso, y la etapa termofilica no se alcanzó según las recomendaciones de Hernández, ya que la máxima temperatura alcanzada fue de 35°C. Se concluye que aunque no se generó diferencias significativas en el comportamiento del parámetro de temperatura en cada pila.

Humedad: Según el (RAS, 2000), los residuos a biodegradar deben estar en porcentajes de humedad entre los 45% a 50% para alcanzar un desarrollo óptimo del proceso de compostaje. Las pilas de compostaje se implementaron en épocas de invierno y las lluvias afectaron mucho respecto a la humedad de cada muestra; cuando se realizó la mezcla de materiales se realizó la “prueba del puño”, recomendada en el Manual de compostaje del agricultor,2013 como prueba sencilla para detectar exceso de humedad en el compost; a pesar que el buchón de agua Buchón de Agua (Eichhornia crassipes) y el buchón cucharita (Limnobium laevigatum) estuvieron en un proceso de secado durante algunos días; se observa que entre las semanas 1 y 2, las cuatro pilas, registraron datos entre los 50% y 57% de humedad, es decir, el proceso se inició con valores de humedad por encima del valor recomendado por el (RAS, 2000) en su Título F (pág. 38). Al comparar el primer resultado de humedad de la Pila 1 de 52% y de la Replica 1̕ (Replica de la Pila número 1), de 57%, con el valor teórico 95%, se podría determinar que la humedad disminuyó aproximadamente en un 38%; lo que muestra la eficiencia del proceso de secado que se realizó al material vegetal de los humedales. Del análisis estadístico se puede analizar que la Pila 1 fue la que mejor comportamiento tuvo en cuanto a los parámetros físicos tomados in situ, según lo indicado en la NTC 5167 (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 5167 .) y el Manual de compostaje del agricultor (Román, Martínez, & Martínez, 2013).

Análisis Organoléptico

Color: El color es uno de los parámetros más significativos del proceso de biodegradación; ya que evidencia cambios a medida que transcurre el tiempo; el análisis organoléptico se realizó al final del proceso de compostaje; pero en cada volteo se determinaban cambios, al inicio se observaba el material de color verde, fue cambiando a café y terminó en marrón oscuro, esto es debido a que los nutrientes en el buchón y en los residuos orgánicos son degradados por los microorganismos, generando cambios en la textura y el color (SAGARPA, La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, 2012) (pág. 30)

Olor: En las primeras semanas se generó un olor fuerte como fermentado; esto debido a un proceso anaeróbico, según (Cruz, Compostaje de Buchón de Agua como Alternativa de gestión, primeros resultados, 2014) en investigaciones diferentes, afirman que si se presenta un olor ofensivo durante el proceso de compostaje, será indicador de metabolismo anaeróbico, esta degradación de los sustratos orgánicos indica fermentación y por lo tanto genera subproductos como metano (CH4), Sulfuro de Hidrogeno (H2S) y amoniaco (NH3). Según (Franco, Memorias Curso de Microbiología Ambiental. Editorial Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2013) cuando estos productos se hidrolizan, podrían alterar los parámetros físicos como temperatura, humedad y los parámetros químicos como nitrógeno, azufre y carbono orgánico total. Textura: La textura es una de las características más importantes para evaluar, debido a que su transformación durante el proceso de biodegradación es muy marcado y se generan cambios evidentes del tamaño de las partículas. En el análisis organoléptico final de cada una de las muestras se logró evidenciar un cambio de textura significativo durante todo el proceso, ya que pasó de ser una textura gruesa y con partículas sólidas de gran tamaño a una textura suave y agradable al tacto.

Tabla 1. Comparación de parámetros químicos de los abonos generados

|

Norma NTC 5167 |

Abono de material vegetal de humedales |

Abono residuos domésticos orgánicos |

||

|

Parámetros Físicos |

||||

|

Parámetro requerido por la norma |

Pila 1 |

Pila replica 1 |

Pila 2 |

Pila replica 2 |

|

Contenido de Humedad: Origen Animal máxima 20% y para Origen Vegetal máximo 35% |

41.8 |

62.6 |

43.7 |

58.9 |

|

pH. mayor de 4 y menor de 9 |

5.74 |

6.64 |

6.43 |

6.30 |

|

Temperaturas Mesófilas (20°C - 40°C) |

20.1 |

20.9 |

20.3 |

20.2 |

|

Parámetros Químicos |

||||

|

Parámetro requerido por la norma |

Pila 1 |

Pila replica 1 |

Pila 2 |

Pila replica 2 |

|

Nitrógeno Total (%) |

0,6 |

0,67 |

0,54 |

0,6 |

|

Carbono Orgánico Total (%) |

7,77 |

11,6 |

8,68 |

3,27 |

|

Carbono Total (%) |

5,89 |

8,38 |

6,35 |

2,47 |

|

Fosforo Disponible (%) |

3,72 |

3,15 |

3,64 |

1,69 |

|

Carbono Orgánico Oxidable Total o Materia Orgánica Mínimo (15%) |

10,15 |

14,44 |

10,94 |

4,25 |

|

Bases Intercambiables: Se declaran si el porcentaje es mayor a 1% |

||||

|

Calcio (Ca) (%) |

7,47 |

17,57 |

19,73 |

9,61 |

|

Magnesio (Mg) (%) |

4,43 |

3,24 |

3,00 |

3,61 |

|

Sodio (Zn) (%) |

0,39 |

0,28 |

0,13 |

0,32 |

|

Potasio (K) (%) |

3,03 |

2,25 |

3,27 |

3,21 |

|

Micronutrientes: |

||||

|

Hierro (Fe) (%) |

0.0014 |

0.00091 |

0.00070 |

0.00067 |

|

Manganeso (Mn) (%) |

0.000039 |

0.00004 |

0.000017 |

0.000036 |

|

Zinc (Zn) (%) |

0.000051 |

0.000053 |

0.000033 |

0.000034 |

|

Cobre (Cu) (%) |

0.00002 |

0.000014 |

0.000012 |

0.000013 |

Fuente: Autores

Análisis Químico

Con el fin de determinar cuál tipo de compostaje tiene mejores características químicas, en la Tabla 1 se compara el abono generado a partir de material vegetal de los humedales artificiales con respecto al abono generado a partir de los residuos orgánicos domésticos; a su vez la tabla permite determinar cuáles parámetros de cada abono dan cumplimiento a la norma NTC 5167 expedida por él (ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 5167.)

Parámetros físicos finales (pH, %Humedad y Temperatura): En el análisis de resultados químicos se observa que el pH final de cada muestra genero resultados más ácidos que neutros. La Pila 1, tuvo un comportamiento adecuado en el proceso de biodegradación, ya que reflejó un pH aprox. entre 6 y 7; Por el contrario, el valor de pH, reflejado en el análisis químico indica un pH, acido; según (Rey, s.f.), este pH se debe a la presencia de polímeros vegetales complejos demasiado secos y ácidos que son degradados por bacterias y hongos termófilos, que crecen sobre temperaturas de 55°c, teniendo en cuenta que la Pila 1, no tuvo un proceso termófilo completo, se puede decir que no alcanzo a degradar todos los compuestos ácidos que contenía el compost y esto genero esta acidez en la muestra final. Según la NTC 5167 se recomienda que el abono este entre un pH de 4 y 9. Lo que generaría un cumplimiento de este parámetro del abono de la Pila 1. Las Pilas 2 y Pila Replica 2` presentaron pH entre 6 y 6.5, lo que indica que están en el rango recomendado por la norma.

Parámetros Químicos: Los elementos químicos que sirven de alimento a los vegetales se clasifican en dos grupos: macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los que las plantas necesitan en mayor proporción ya que constituyen los elementos químicos más abundantes de su composición orgánica, entre los macronutrientes se encuentra el Nitrógeno total (Rey, s.f.). Las pilas tuvieron contenido similar de Nitrógeno, en un porcentaje aproximado de 0.6%, este valor es bajo comparado con algunos porcentajes presentes en abonos orgánicos y abonos químicos, que reportaron una concentración del 25% (Cruz, Compostaje de Buchón de Agua como Alternativa de gestión, primeros resultados, 2014).

La NTC 5167 reglamenta que el Nitrógeno es un parámetro a reportar solo si está presente en un porcentaje superior al 1%; esto indica que el contenido de Nitrógeno del compost generado en los dos tratamientos fue bajo. Este nutriente es muy importante en la composición de las enmiendas de suelo orgánicas, es una macronutriente y hace parte del contenido de materia orgánica total del suelo, que se compone principalmente de N, P, S y de algunos elementos menores. La cantidad de N en el suelo es muy baja en contraposición de lo que consumen los cultivos que es muy alta, el Nitrógeno favorece el crecimiento vegetativo, da el color verde a las hojas, y gobierna en las plantas el uso de potasio, fósforo y otros nutrientes. La presencia de nitrógeno es indispensable para promover el crecimiento de tallos y hojas en pastos, árboles, arbustos y plantas en general, corrige el color amarillento en vegetales, suelos alcalinos; de igual manera, el nitrógeno es un elemento esencial para la nutrición de las plantas. Una planta con presencia de nitrógeno es siempre un vegetal verde, ya que le proporciona este color a todo tipo de plantas. De la misma manera, el nitrógeno es indispensable para la producción de proteínas en vegetales comestibles. Con lo anterior se demuestra que los abonos orgánicos generados, tanto de material vegetal de humedales como de residuo orgánico, no tienen un contenido conveniente de Nitrógeno y no aseguran un crecimiento adecuado de los vegetales o cultivos en donde se pudiera usar.

Conclusiones

La biodegradación del material vegetal de humedales, y específicamente de las especies Buchón de Agua (Eichhornia crassipes), Buchón Cucharita (Limnobium laevigatum) y Junco (Schoenoplectus californicus), por medio del sistema de pilas, logró transformar este residuo sólido vegetal en un producto menos perjudicial para el medio ambiente y por ende para el ser humano.

- Para las cuatro muestras, la temperatura no alcanzó valores superiores a 55ºC, por lo cual se cataloga el producto obtenido como un compost por la carencia de la etapa termófilica. Sin embargo, el pH mantuvo rangos de 7 en el estudio estadístico, este valor es el adecuado en procesos de biodegradación, lo cual indica un comportamiento neutro en las pilas.

- El producto obtenido no puede ser comercializado para ser utilizado como enmienda del suelo, debido a que no cumple con los requerimientos exigidos en los valores mínimos de Carbono Orgánico, Nitrógeno, Calcio y Potasio, según la norma técnica colombiana NTC 5167 expedida por el ICONTEC en el 2004.

- El compost cumplió con los límites permitidos de las concentraciones de elementos potencialmente tóxicos (EPT), como arsénico, azufre, boro cadmio, cobre, hierro, magnesio mercurio, níquel plomo, sodio y zinc, por lo cual su uso se podría limitar a la jardinería y/o cultivos pequeños en hogares.

- Los porcentajes de parámetros químicos y nutricionales, fueron muy similares en las cuatro muestras; esto indica que no se logró evidenciar una diferencia representativa y/o significativa en la calidad de los dos tratamientos estudiados (MV+P+M) y (ROD+P+M).

- El proyecto de investigación realizado, permitió evidenciar el comportamiento de los procesos de biodegradación de los residuos sólidos seleccionados y determinar la factibilidad de que un proyecto piloto se quiera realizar a gran escala, para producir mayores cantidades de abono orgánico.

- Es importante aclarar, que lo más gratificante de este proyecto no es la generación un producto, lo realmente significativo es haber encontrado una manera de disponer adecuadamente un residuo sólido que implica una problemática ambiental y poderle dar un uso.

- Se debe implementar la cultura de dar una disposición final y uso adecuado a los residuos sólidos, en este caso es factible que las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR´s, que dentro de su proceso de tratamiento implementen humedales artificiales, puedan optar por realizar compost orgánico, a partir de los residuos generados; ya que el impacto ambiental positivo contribuye al desarrollo sostenible, a la prevención de epidemias y al desarrollo económico.

Referencias bibliográficas

Aversa, M. I., Dans, S. L., García, N. A., & Crespo, E. A. (2011). Growth models fitted to dipturus chilensis length-at-age data support a two-phase growth. Revista Chilena De Historia Natural, 84(1), 33-49. doi:10.4067/S0716-078X2011000100003

Bhadra, A., Bhattacharjee, D., Paul, M., Singh, A., Gade, P. R., Shrestha, P., & Bhadra, A. (2016). The meat of the matter: A rule of thumb for scavenging dogs? Ethology Ecology and Evolution, 28(4), 427-440. doi:10.1080/03949370.2015.1076526

CEMPRE, C. E. (s.f.). Manual de Gestión Integral. Uruguay: AV.

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DEL CAFE - Cenicafé. ((s,f)). Manual de Gestión Integral. Chinchina, Colombia: Cenicafé.

Cruz. (2014). Compostaje de Buchón de agua como Alternativa de gestión, primeros resultados. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.

Franco. (2013). Memorias Curso de Microbiología Ambiental. Ecuador: Editorial Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Hernández RM . (2016). Compost o Abono Orgànico. Compost o Abono Orgànico. 38- 56. Bogotá, Colombia: (U. d. Andes, Recopilador.

Holmqvist, A & Strenstrom, & T. Survival of Ascaris Suum Ova.. (2012). Indicator Bacteria and Salmonella Thyphimurium. Mesophilic Composting of Household Waste., 28 B.: in Mesophilic Composting of Household Waste.

ICONTEC. (2011). Norma Técnica Colombiana NTC 5167. Norma para Abonos Orgánicos y Fertilizantes. Bogotá. Colombia: Icontec, Colombia.

IDEAM. (2010). Consultado el Octubre de 2016, Recuperado de: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/tiempo-clima; Bogotá, Colombia.

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, IGAC. (s,f.). Métodos analíticos de laboratorio de suelos. Bogotá: IGAC.

INFOAGRO. Consulta el 13 de Abril de 2016, Abonos y Compostajes. Recuperado de ://http://www.infoagro.com/abonos/compostaje2.htm; Bogotá, Colombia.

RAS. (2000). Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico, sistemas de aseo urbano. Comisión d Regulación. Bogotá: RAS.

Rey, M. Á. (s.f.). Organismos que intervienen en el compostaje. Consultado el 13 de Abril de 2014, Recuperado de (http://www.compostadores.com/repositorio/Organismos_intervienen_compostajenl)

Rico Calvano, F., & Rico Fontalvo, H. (2014). El uso del suelo, ¿Un problema de capacidad productiva y de políticas públicas?. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 5(2), 213-231. doi:http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v5i2.121

Roman, P., Martínez, M., & Martínez, A. (2013). Manual de compostaje del agricultor, experiencias en América Latina. Obtenido de Organization de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura FAO: http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf

Sagarpa, A. (2012). La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. Mexico.

Vergel Ortega, M., Martínez Lozano, J., & Zafra Tristancho, S. (2017). Cultivo de cebolla y su comportamiento en la provincia de ocaña. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 10(2), 333-344. doi:https://doi.org/10.17584/rcch.2016v10i2.5070

Vignatti, A. M., Cabrera, G. C., & Echaniz, S. A. (2016). Biology of boeckella poopoensis marsh, 1906 (copepoda, calanoida) in natural conditions in temporary saline lakes of the central argentina. [Biología de Boeckella poopoensis Marsh, 1906 (Copepoda, Calanoida) en condiciones naturales en lagos salinos temporarios del centro de Argentina] Biota Neotropica, 16(2) doi:10.1590/1676-0611-BN-2015-0063

Zúñiga-Reinoso, A., Muñoz-Escobar, C., & Hernández, C. E. (2013). Patterns and causes of geographical latitudinal structure of oribatid (acari: Oribatida) in patagonia and antarctica. [Patrones y causas de estructuración geográfi ca latitudinal de los oribátidos (Acari: Oribatida) en Patagonia y Antártica] Revista Chilena De Historia Natural, 86(3), 279-289.