El sistema de producción y comercio de cocaína en Perú (una red de segmentos)

Cocaine production and trade system in Peru (a network of segments)

Sistema de produção e comércio de cocaína no Peru (uma rede de segmentos)

Nicolás Zevallos Trigoso*, https://orcid.org/0000-0001-9204-7567 Instituto de Criminología, Lima, Perú

Jaris Mujica, https://orcid.org/0000-0003-2055-322X Instituto de Criminología, Lima, Perú

Christian Campos Vásquez, https://orcid.org/0000-0003-3166-2384 Instituto de Criminología, Lima, Perú

Roberto Vizcardo Benavides, https://orcid.org/0000-0002-6463-6695 Centro de Altos Estudios Nacionales, Lima, Perú

Fecha de recepción: 2023-02-06

Fecha concepto de evaluación: 2023-04-09

Fecha de aprobación: 2023-05-11

Para citar este artículo/To reference this article/Para citar este artigo: Zevallos Trigoso, N., Mujica, J., Campos Vásquez, C., & Vizcardo Benavides, R. (2023). El sistema de producción y comercio de cocaína en Perú (una red de segmentos). Revista Logos Ciencia & Tecnología, 15(2), 8-32. https://doi.org/10.22335/rlct.v15i2.1733

*Autor de correspondencia. Correo electrónico: nicolas@criminologia.pe

RESUMEN

Este artículo describe y analiza el sistema de actores, actividades y tareas que componen la producción y comercio de cocaína en el Perú. Basado en el análisis de entrevistas a informantes clave y reportes sobre el comercio de cocaína, el resultado principal muestra un sistema que funciona como una lógica segmentaria y dispersa, con actores que compiten entre sí y que se organizan de manera coyuntural. Esto discute la idea de un monopolio concentrado en grandes organizaciones criminales piramidales y transnacionales que controlan el mercado, y muestra, más bien, el carácter difuso de un sistema que asemeja una economía de mercado de commodities globales, con diversos agentes tercerizados y parcelas de trabajo.

Palabras clave: cocaína, crimen organizado, Perú, producción de drogas, tráfico de drogas.

ABSTRACT

This article describes and analyses the system of actors, activities, and tasks that comprises the Peruvian cocaine production and commerce system. Based on the analysis of interviews with key informants and reports on the cocaine trade, the main result shows a system that works as a segmented and dispersed logic, with actors that compete with each other and that are organised in a conjunctural way. This disputes the idea of a monopoly concentrated on large pyramidal and transnational criminal organisations that control the market, and shows, conversely, the diffuse nature of a system that resembles a global commodity market economy, with various outsourced agents and work parcelling.

Keywords: cocaine, drug production, drug traffic, organised crime, Peru.

RESUMO

Neste artigo, é descrito e analisado o sistema de atores, atividades e tarefas que compõem a produção e o comércio de cocaína no Peru. A partir da análise de entrevistas com informantes-chave e relatórios sobre o tráfico de cocaína, o principal resultado aponta para um sistema que funciona com uma lógica segmentada y dispersa, com atores que competem entre si e que se organizam de forma conjuntural. Isso contesta a ideia de um monopólio concentrado em grandes organizações criminosas piramidais e transnacionais que controlam o mercado, e mostra, ao contrário, a natureza difusa de um sistema que se assemelha a uma economia de mercado global de commodities, com vários agentes terceirizados e parcelas de trabalho.

Palavras-chave: cocaína, crime organizado, Peru, produção de drogas, tráfico de drogas.

Introducción

Este artículo tiene como objetivo principal describir el sistema de producción y comercio de cocaína en el Perú, lo que implica tres objetivos específicos: (i) describir las actividades y tareas de la cadena de suministro de cocaína, (ii) identificar y describir a los actores relacionados a esas actividades y tareas, y (iii) a partir de ambos elementos reconstruir el sistema de interacción. Para ello, se ha realizado un estudio exploratorio basado en la sistematización de fuentes secundarias y entrevistas a informantes expertos.

Los resultados muestran un sistema de segmentos desconcentrados, que no presentan unidad organizacional ni núcleo administrativo y, por ende, los liderazgos están asociados a fragmentos en la cadena de suministro y a territorios específicos. Esto discute la idea de un control monopólico o de carteles que controlen todo el sistema. Se trata, más bien, de un sistema con una lógica segmentaria y dispersa, con actores que compiten entre sí y que se organizan de manera coyuntural. Este resultado es relevante, pues brinda información para analizar la pertinencia de las políticas e instrumentos de control de oferta de cocaína en el Perú; asimismo, permite una discusión respecto a la función y capacidad de los actores en las dinámicas económicas y lógicas de producción y comercio de cocaína en relación con el complejo entramado del sistema.

Actores y organizaciones en la cadena de suministro de la cocaína

El clorhidrato de cocaína (cocaína) es un bien de consumo global (Gootemberg, 2003) y elemento central de una amplia y compleja

cadena de valor que genera una de las más importantes y rentables economías ilegales del mundo (Gootemberg, 1999; UNODC, 2016).

El tráfico de cocaína implica una amplia e intrincada dinámica de producción, transporte y comercio (Jensen & Dignum, 2021) y, por ende, el estudio de los actores y organizaciones que lo realizan y dinamizan es fundamental (Natarajan et al., 2015). Como la dinámica de esta cadena se asocia a la discusión sobre el crimen organizado, se suele relacionar con la figura grupo delictivo organizado (que en algunas legislaciones aparece como organizaciones criminales): “grupos u organizaciones compuestos por tres o más personas, con permanencia en el tiempo y actuar concertado para cometer uno o más delitos graves” (UNODC, 2004, p. 5). Estos grupos tienden a caracterizarse por tener estructuras más sofisticadas (jerarquías y administración) y especializadas en comparación con otros delincuentes (Travaglino & Drury, 2020).

Sin embargo, la producción y comercio de cocaína implica gran diversidad de actores (Calderoni, 2012; Calderoni & Piccardi, 2014; Morselli & Petit, 2007), que no necesariamente encajan en la definición de organización criminal. La evidencia muestra un entramado heterogéneo y difuso de actores individuales (no organizados) que forman parte de la cadena de suministro (Natarajan & Belanger, 1998; UNODC, 2002) y emprenden tareas de manera ocasional (Desroches, 2005; Natarajan, 2011, Pearson & Hobbs, 2001, 2003): personas involucradas en operaciones de transporte, almacenamiento o resguardo de drogas (Colombié et al., 1999), personas que transportan cocaína al menudeo (Castillo-Algarra & Ruiz-García, 2022), importadores (Calderoni, 2012), microcomercializadores (Adler, 1993; Knowles, 1996), entre otros.

Asimismo, participan un conjunto de organizaciones no criminales (pero que pueden cometer delitos): asociaciones de cocaleros (Zevallos & Mujica, 2013), organizaciones locales que cumplen tareas de transporte y procesamiento de cocaína (Van Dun, 2014, 2019), laboratorios y agentes proveedores de insumos químicos (Kenney, 2012), organizaciones políticas (Durand Ochoa, 2014; Williams, 1998) y empresarios.

Por tanto, el estudio sobre la organización de la cadena de suministro de cocaína implica preguntarse, ¿qué forma asume este sistema? (lo que requiere estudiar el entramado de tareas y actividades realizadas por actores y organizaciones).

La literatura especializada muestra que el tráfico ilícito de cocaína a nivel global se compone en un sistema de redes flexibles (Morselli, 2010; Paoli, 2002). Incluso, en los compartimentos en donde participan estructuras jerárquicas, la investigación muestra su carácter dinámico y conectado con otras estructuras, organizaciones y grupos.

Sobre el comercio internacional se sostiene que las decisiones y actividades no están concentradas en un núcleo (Calderoni & Piccardi, 2014). Con algunos casos excepcionales (Hofmann & Gallupe, 2015), la visibilidad y centralidad de las operaciones delictivas se concentra en agentes críticos intermedios (Morselli & Petit, 2007; Morselli, 2010) o periféricos (Calderoni, 2012), que en muchos casos se asocian coyunturalmente a la cúpula principal. Así, p. ej., a pesar de la composición jerarquizada de la mafia (Krauthausen, 1994), su participación en el tráfico ilícito de cocaína es posible a partir del tejido de una red difusa y flexible con otros actores organizados, no organizados, criminales y no criminales que procuran beneficios comunes.

La literatura también da cuenta de diversas redes y organizaciones asociadas a la cadena de suministro en países de América Latina (Gootenberg, 2008), conexiones con Centroamérica (Walker, 1989), África (Zaitch, 2002) y otros continentes (Ruggiero & Khan, 2006). Los actores de la red llegan a contemplar incluso a empresas de aduanaje (Von Lampe, 2012), transporte aéreo y marítimo (Caulkins et al., 2009), funcionarios aeroportuarios (Kleemans & van de Bunt, 2008), funcionarios estatales (Woodiwiss, 2012), políticos (Kostakos & Antonopoulos, 2010), diplomáticos (Naylor, 2002), actores asociados al lavado de activos (Farfán-Méndez, 2019).

Los estudios sobre redes, actores y organizaciones en los países andinos productores (Kenney, 2012) muestra también heterogeneidad en el sistema. Se ha mostrado el carácter compartimentalizado de los actores en torno a la producción de cocaína (Kenney, 2007) en múltiples casos de organizaciones del “narcotráfico” durante el siglo XXI (Valdés, 2013). Otras aproximaciones centraron su atención en la dinámica organizacional de cultivos de hoja de coca en Perú y Bolivia (Ramírez, 2011; Van Dun, 2009; Zevallos, 2016). Los eslabones de producción muestran también un carácter compartimentalizado, especializado y descentralizado, una estructura de redes heterogéneas (y no una estructura piramidal) (Kenney, 2010).

Tanto la producción, como el tráfico y comercio de cocaína, opera en función a una estructura de redes difusas, diversas y complejas que integran un patrón fragmentario, compuesta por diversos tipos de grupos según los eslabones de la cadena. El sistema se asemeja menos a la formación de un cartel o una estructura integrada o piramidal, y más a la composición de un sistema segmentario.

Las estructuras con centro de poder decisional (p. ej., un cartel) implican una jerarquía funcional. El núcleo administrativo le da sentido a cada uno de los niveles jerárquicos: un escalón de dirigencia que toma decisiones ejecutivas, escalones de administración y estrategia operativa, supervisión de las operaciones, protección de miembros; escalones de operaciones específicas, distribución, venta, control terricftorial, administración de la violencia (que se asemejan a la estructura de una corporación) (Potter, 2008).

Así, se evidencian sistemas que funcionan sin un eje central de articulación. La dinámica de producción y comercio de cocaína implica una acción simultánea de varios hechos delictivos diferentes, pero asociados a una misma racionalidad. Se puede sostener que constituyen un sistema de red difusa, que opera a partir de actividades especializadas en muchos territorios, en simultáneo, secuencialmente entre ellas (Kenney, 2007).

La literatura especializada sobre la estructura organizacional y el sistema de organizaciones del tráfico ilícito de cocaína, con énfasis en países productores de América Latina, se ha concentrado en la descripción de los carteles (Carrión, 2015). Al respecto, en Colombia, la investigación ha mostrado la fragmentación de los carteles en unidades clandestinas (Garzón & Olson, 2013), modificaciones en el ejercicio de la violencia (Corte & Giménez-Salinas, 2010), y la estructura flexible de las organizaciones en torno a la producción de derivados (Kenney, 2007) y su distribución al menudeo (Cortés & Parra, 2011). En Bolivia, los estudios se concentran en mostrar el carácter sindical de la organización de los campesinos cocaleros (Arrueta, 1997), así como la importancia de las redes de parentesco y otras conexiones personalizadas (Grisaffi, 2022).

En Perú, la mayoría de los estudios se concentran en los discursos y acciones del movimiento cocalero (Kernaghan, 2009; Zevallos & Mujica, 2013), frente a las medidas de control del cultivo de hoja de coca (Van Dun, 2009; Zevallos, 2016). Existen estudios de la producción de hoja de coca y cocaína como actividad económica, que muestran la expansión histórica de la cocaína como un bien de consumo global (Gootemberg, 2003, 2006, 2008), así como investigación que aporta descripciones y explicaciones sobre la estructura y dinámica de la cadena de suministro del mercado ilegal de la cocaína en el Perú (Zevallos, 2022). Sin embargo, no hay estudios registrados sobre el sistema de producción y comercio o sobre los patrones de organización del entramado completo.

Metodología

Diseño

En este estudio se propone una descripción general de carácter exploratorio y descriptivo del sistema de producción y comercio de cocaína en el Perú, basado en un diseño cualitativo. Se realizó un estudio que sistematizó la informa ción disponible de fuente secundaria producida en el Perú en la segunda década del siglo XXI y se recolectaron datos de informantes clave.

Instrumentos

Para reconstruir y validar el inventario de actores con funciones específicas en la cadena de suministro, se trabajó con una muestra direccionada en la que se aplicó (i) una guía de entrevista semiestructurada sobre el funcionamiento de la cadena de producción y comercio de cocaína a 45 expertos seleccionados por su experiencia y conocimiento en el área operativa o en la política de drogas; (ii) un panel con un grupo de los ex pertos para validar los resultados; (iii) fichas de registro de datos bibliográficos de publicaciones acerca de actividades o tareas en la producción y comercio de cocaína (10 publicaciones indi zadas e informes técnicos de organizaciones de sociedad civil), de archivo oficial (15 informes del Estado y agencias internacionales), de ar chivo periodístico (9 informes), y de (32) casos procesados y sentenciados de narcotráfico del sistema de justicia.

Participantes

Partiendo del trabajo previo de reconstrucción de la cadena de suministro de la cocaína desarrollado entre el 2017 y 2021 (Zevallos, 2022), y del convenio entre el Instituto de Criminología y el Centro de Altos Estudio Nacionales del Perú (vigente durante el 2022), se recolectó información de una muestra direccionada de 45 sujetos expertos en el trabajo operativo o en política de drogas de las instituciones del Esta do peruano y de la academia (los participantes debían ser expertos temáticos en, al menos, una de las fases de producción y comercio de drogas): (1) miembros de las fuerzas policiales, funcionarios de la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas [DEVIDA], miembros del Ministerio Público, funcionarios del Ministerio del Interior [Mininter]; (2) investigadores académicos especialistas en el análisis de producción y comercio de cocaína, y (3) actores locales del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro [VRAEM] (la zona de mayor producción de hoja de coca y cocaína del Perú). Se elaboró una lista de actores y se completó toda la muestra para generar consistencia en los resultados.

Procedimientos

Paso 1: reconstruir y analizar la cadena de suministro de la cocaína en el Perú. Se entiende una cadena de suministro como aquella que “abarca los procesos de transformación, mediante los cuales las ideas y las materias primas se convierten en bienes y servicios termina dos para proveer a los clientes” (Krajewski & Ritzman, 2000). Los eslabones de esta cadena se pueden descomponer en actividades, que se entiende como “la realización secuencial e integrada de diversas acciones necesarias para alcanzar (…) objetivos específicos” (AnderEgg, 2008). Aquellas acciones son tareas (una acción concreta y específica en esa secuencia, de modo que “un conjunto de tareas configura una actividad”) (p. 64).

Paso 2: elaborar un inventario de clases de actores (organizaciones, grupos, actores individuales) que realizan actividades en, al menos, un eslabón, de la cadena de suministro.

Paso 3: diagramar la interacción entre los eslabones, las actividades, las tareas y los actores de la cadena de suministro para configurar una forma del sistema. Se entiende un sistema como el conjunto de elementos relacionados entre sí, que funciona como un todo complejo.

La composición del objeto de estudio es un “sistema de acción concreto” (Crozier & Friedberg, 1990), entendido como:

un conjunto humano estructurado, que coordina las acciones de sus participantes mediante mecanismos de juego relativamente estables y que mantiene su estructura, es decir, la estabilidad de los juegos y relaciones que existen entre estos mediante mecanismos de regulación que a su vez constituyen otros juegos [… y que] mantiene una determinada permanencia, pero se transforma y se adapta. (p. 233236)

Una forma específica es un “sistema de acción concreto humano”, que implica el funcionamiento de los juegos de interacción en una secuencia. Las organizaciones son una clase particular de sistema de acción concreto, pero se caracterizan por tener una “estructura más fuerte, existencia de objetivos claros, formalización de juegos en torno a esos objetivos, conciencia de la existencia de estos objetivos y responsabilidad asumida parcialmente, al menos por los dirigentes de algunas de las regulaciones” (Crozier & Friedberg, 1990, p. 236).

Por ende, un sistema de acción concreto humano “puede incluir una o más organizaciones o estar atravesado por estas” (Crozier & Friedberg, 1990, p. 160). Un grupo, en cambio, implica un nivel de coordinación de esfuerzos (interdependientes) aunque temporales y flexibles, en función a una actividad específica (Roda, 1999), de modo que puede haber diversos grupos en una organización o en un sistema. A su vez, estos sistemas pueden implicar diversos tipos de redes, redes piramidales, que implican una jerarquía vertical y estable; redes de segmentos, que se componen por varios grupos de funciones con conexiones ocasionales, que tienden a ser difusas, pues las funciones se mantienen, pero no siempre los actores, generando un amplio espectro de posibilidades de conexión.

Asumimos que el sistema de acción concreto humano de producción y comercio de cocaína, implica las tareas y actividades que llevan al cultivo de la planta que genera hoja de coca y terminan en el consumidor final del clorhidrato de cocaína derivado.

Análisis de datos

Para el desarrollo del análisis de datos se adaptaron elementos del método de análisis de crimescripts. Este método busca comprender al delito como un proceso de pasos y decisiones (Clarke & Cornish, 1985), para organizar sistemáticamente los procedimientos y los recursos funcionales a cada etapa del proceso de un delito específico (Cornish, 1994). Es un modelo de elección racional que (i) da cuenta de las opciones y decisiones tomadas antes, durante y después de cometer un delito, (ii) detalla la secuencia de acciones diferentes y necesarias para cometer un delito de inicio a fin, y (iii) muestra, a manera de cadena, la interacción entre los actores y sus acciones, ubicaciones, papeles y plazos en función del objetivo delictivo general (Leclerc, 2013, 2017).

En ese sentido, la sistematización para la reconstrucción de los crimescripts de todos los pasos y etapas se realizó en tableros de contraste en Excel, donde se registraron las variables ‘eslabón’, ‘actividad’, ‘tarea’, ‘actor’ por cada entrevista, registro bibliográfico, registro documental y registro de observación de campo. Posteriormente, se catalogaron las unidades de actores disponibles: cantidad, disposición territorial, funciones diferenciadas. A partir de los datos catalogados en los tableros, se reconstruyó la versión (expuesta en este artículo) de la cadena de suministro diagramada en eslabones, actividades y tareas. A partir de esta se configuró un análisis de la arquitectura de la red de actividades y actores, según territorialidad y conectividad, y se procedió a diagramar el modelo de sistema con el software Draw.io.

Resultados

La cadena de suministro en la producción y comercio de cocaína en el Perú

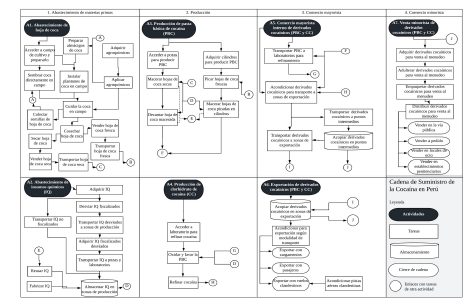

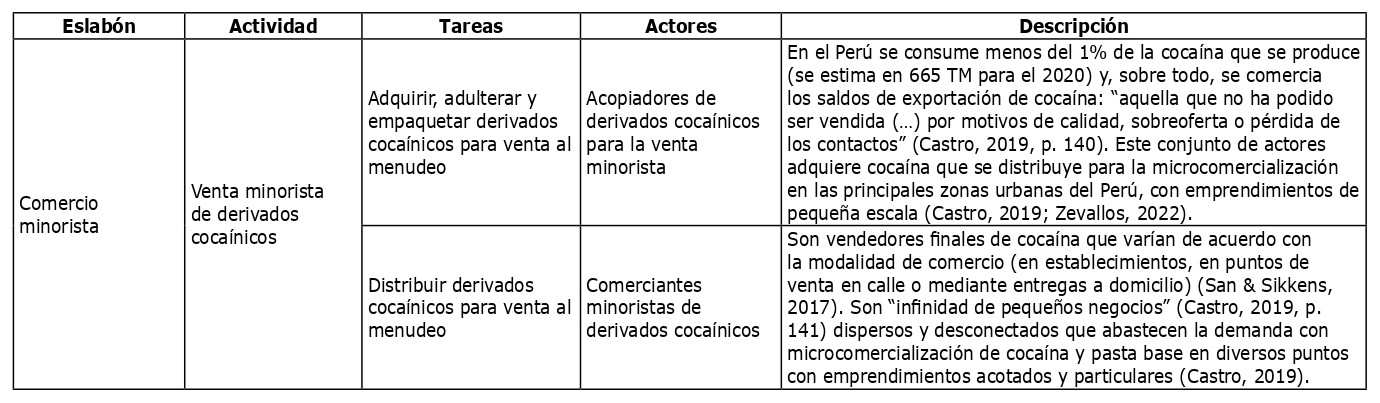

Es posible descomponer y describir la cadena de producción y comercio de la cocaína en el Perú en cuatro eslabones secuenciales y estos se descomponen en actividades (A) (que son las etapas operativas; Zevallos, 2022, p. 40): (1) abastecimiento de materias primas (A1 Abastecimiento de hoja de coca y A2 Abastecimiento de insumos químicos); (2) producción o transformación de estas materias primas en bienes de consumo (A3 Producción de pasta básica de cocaína y A4 Producción de clorhidrato de cocaína); (3) comercio mayorista (A5 Comercio mayorista interno de derivados cocaínicos y A6 Exportación de derivados cocaínicos); (4) comercio minorista (A7 Venta minorista de derivados cocaínicos). Los eslabones y actividades se descomponen en un conjunto de tareas específicas (véase Figura 1).

Figura 1. Cadena de suministro de la cocaína en el Perú.

Fuente: Elaboración propia.

Tres consideraciones: primera, la producción de hoja de coca sucede (i) en muchos territorios del Perú en simultáneo y (ii) durante todo el año, pues a pesar de las diferencias en la dinámica de cultivo este es constante y no hay una estacionalidad determinante (DEVIDA, 2021b). Segunda, la secuencia no debe entenderse como una única línea de producción y comercio, sino como múltiples líneas funcionando simultáneamente, que se suceden, yuxtaponen, intersecan y compiten en la misma actividad y tarea. Tercera, la cadena de tareas es amplia, compleja y diversa y, por ende, no implica una línea jerárquica y estable que atraviese todo el sistema, sino que este se dispone a través de diversos actores (individuos, grupos, organizaciones) funcionando en encadenamientos complejos y territorialmente dispersos.

Actores dispersos y heterogéneos

Por medio de la revisión de literatura especializada, documentos institucionales de agencias del control de drogas y entrevistas, se ha construido un inventario de actores (individuos, grupos u organizaciones), según eslabones funcionales que implican actividades y tareas, o conjuntos de tareas en la cadena de suministro de la cocaína. Por ende, cada actor es una síntesis conceptual para referirse a agentes que realizan tareas (o grupos de tareas); de ahí que en la práctica haya sujetos que pueden realizar varias tareas en más de una actividad de la cadena de suministro.

El ejercicio requiere tres consideraciones: (i) se han listado los actores directamente relacionados con la cadena de suministro, es decir, aquellos que cumplen una o más de las tareas de producción o comercio; (ii) se excluyen del listado los actores que participan indirectamente en la cadena que facilita estos procesos, sin cumplir directamente alguna de las tareas (p. ej., servidores o funcionarios públicos que omiten el cumplimiento de sus funciones en beneficio de aquellas tareas y actividades), y (iii) en el listado resultante es posible diferenciar a los actores a partir de dos criterios: (a) si esta tarea o actividad es necesaria o no para el desarrollo de la cadena, y (b) si esta tarea o actividad se realiza o no de manera exclusiva para la cadena. Algunos de estos actores son exclusivos de la cadena (los productores de derivados cocaínicos, p. ej., ya que solo pueden producir estos bienes para esta cadena de suministro), pero también hay actores necesarios, pero no exclusivos (los agricultores cocaleros, p. ej., ya que pueden proveer de hoja de coca al consumo tradicional o industrial, que no pertenece a esta cadena de suministro).

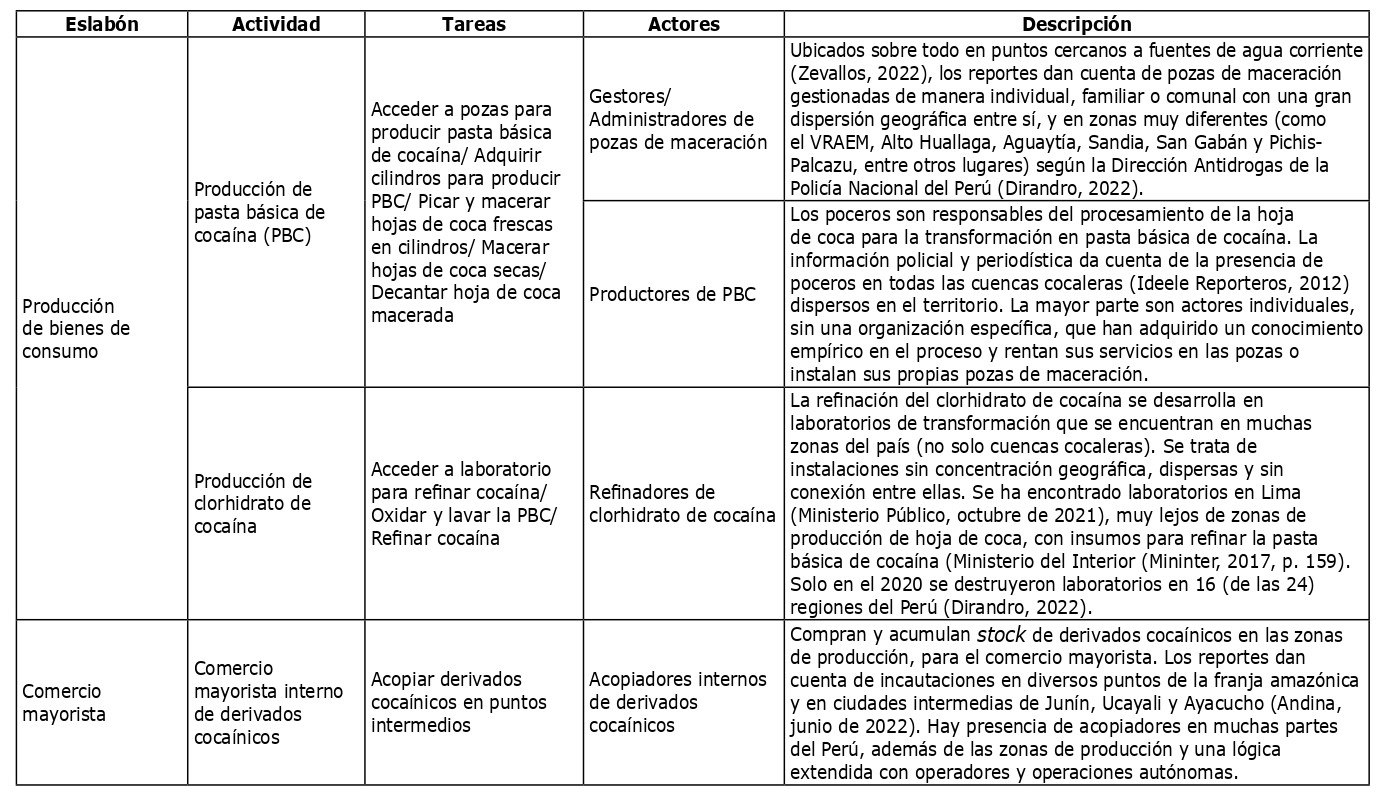

Hay tres elementos transversales resultantes: (i) cada actor aparece disperso en el territorio y no hay concentración geográfica en ningún caso; (ii) funcionan como actores sin conexión entre ellos, sin coordinación ni núcleo opera tivo, aun cuando cumplen la misma función, y (iii) cada línea de actividades y tareas implican muchos individuos, grupos u organizaciones funcionando en paralelo (véase Tabla 1).

Tabla 1. Inventario descriptivo de actores según tareas, actividades y eslabones de la cadena de suministro de cocaína en el Perú.

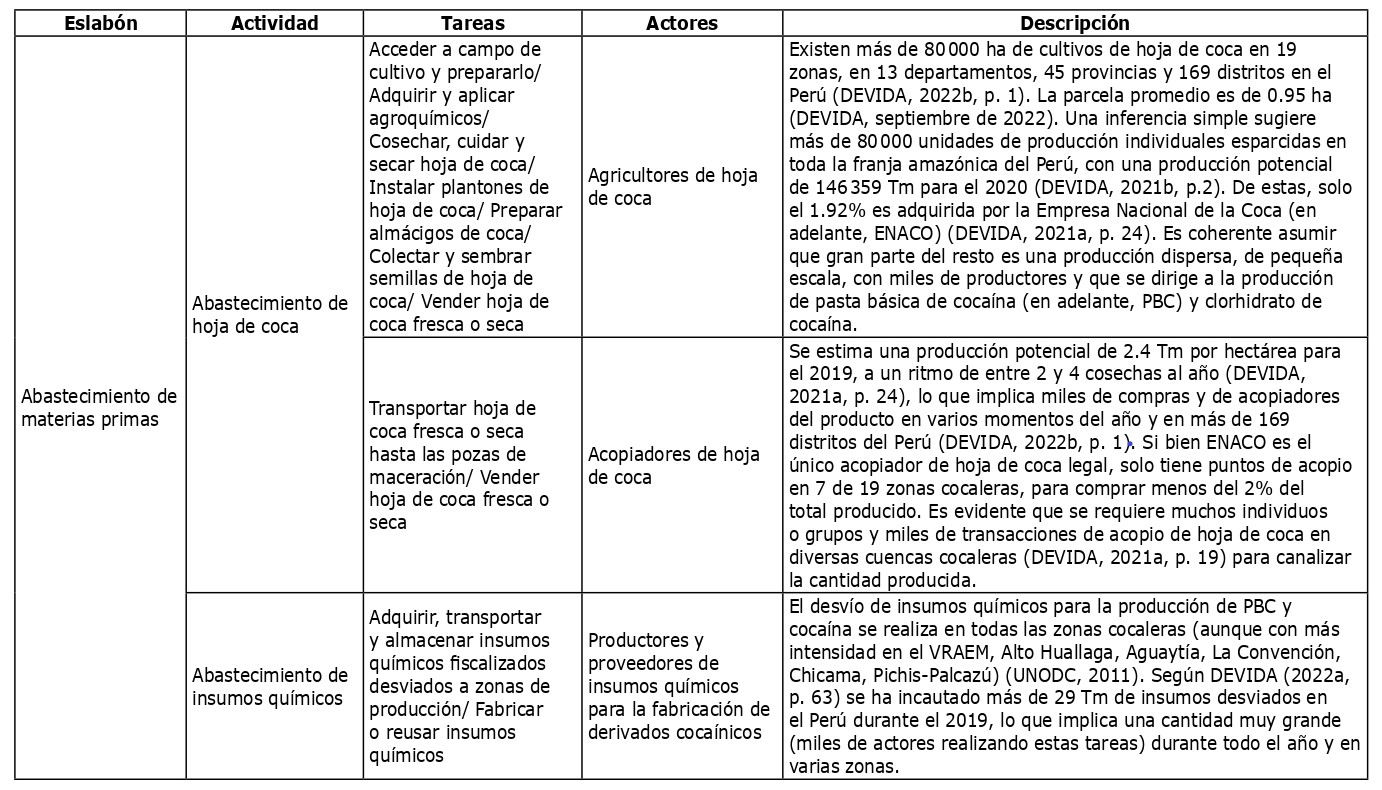

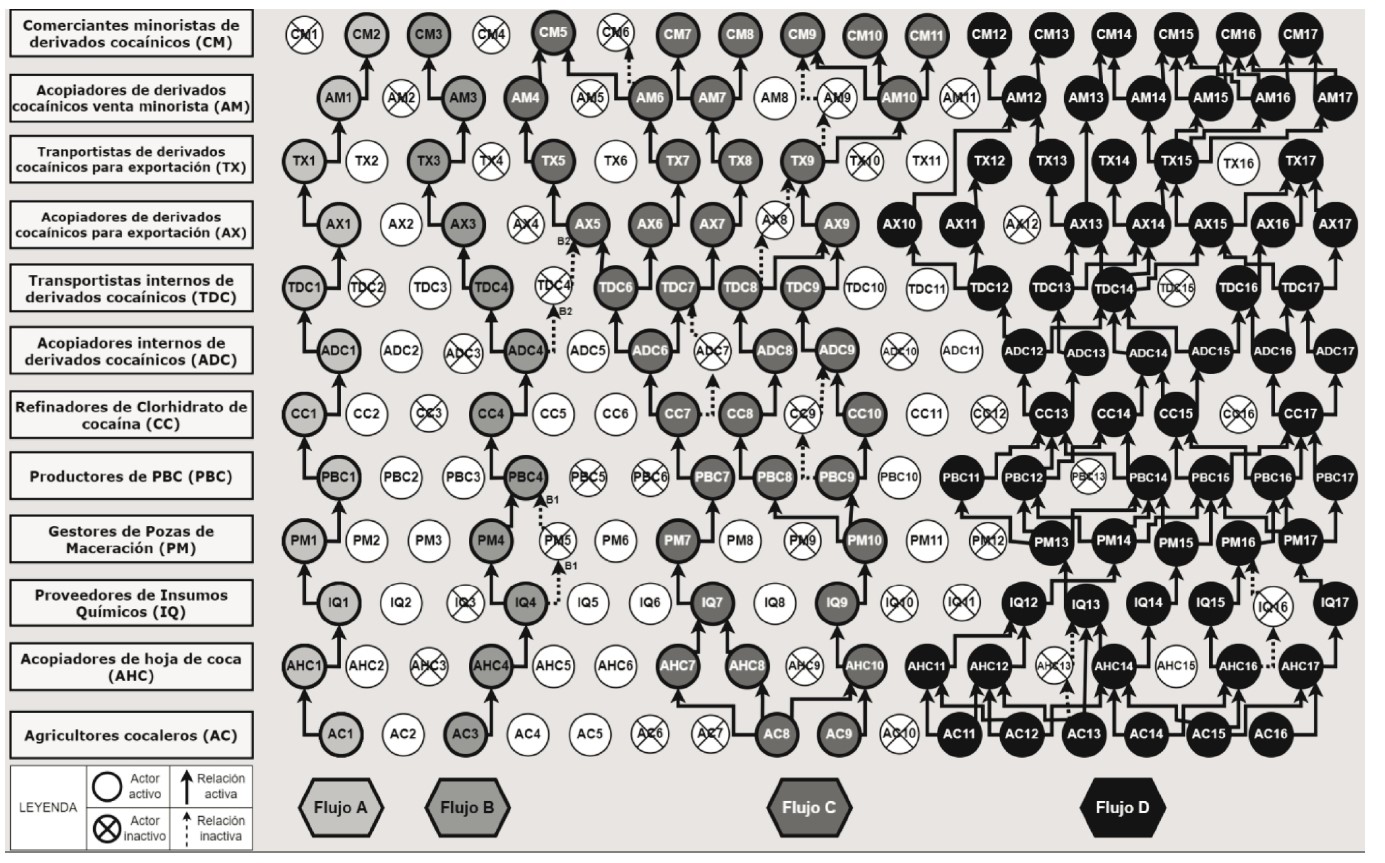

La Figura 2, que incluye el significado de las siglas referidas a continuación, es una simulación del sistema basado los datos recolectados –se optó por una gráfica plana y no una de redes, pues la dinámica de interacciones graficadas en un software (p. ej., Usinet) es difícil de vi sualizar en dos dimensiones–.

Figura 2. Sistema de producción y comercio de cocaína en el Perú

El flujo A es un entramado que representa un encadenamiento lineal. El flujo B representa un flujo lineal; sin embargo, algunos actores son neutralizados (por acciones de interdicción, p. ej.), lo que no implica necesariamente la ruptura de la cadena, sino su recomposición. El flujo B1, se ve simultáneamente, pero se reemplazan los actores PM4 por PM5. El flujo B2 muestra que la suspensión o eliminación de un actor de la cadena (TC5) no necesariamente rompe la cadena, sino que esta puede mantenerse, pues puede estar integrada a otros flujos (flujo C).

El flujo C muestra (además de los elementos de los flujos anteriores) un recorrido de conexiones múltiples en donde: (i) un mismo actor puede conectarse (proveer bienes o servicios) con varios actores (receptores) en simultáneo (p. ej., AC8 provee simultáneamente a AHC7, AHC8 y AHC10; y en el caso de AM10 se conecta con CM9, CM10 y CM11); (ii) además, un mismo actor puede conectarse como receptor de varios actores simultáneamente (p. ej., IQ7 es receptor de AHC7 y AHC8; lo mismo sucede con AX9 que es receptor de TDC8 y TDC9).

El flujo D muestra un sistema más complejo que incluye los elementos de los flujos anteriores, pero muestra que la cadena no requiere que la totalidad de actores participen, o subsume más de una actividad en un solo actor: (i) cuando un actor cumple también las funciones del siguiente nivel de actividades y se conecta con el subsiguiente nivel en la secuencia (p. ej., AC13 se conecta con IQ13 sin pasar por AHC, debido a que esta función es subsumida por el primero; AX13 que se conecta directamente con AM13 sin pasar por TX13, debido a que la función no es necesaria en ese encadenamiento); (ii) hay flujos que no recorren todas las actividades de la cadena, pues terminan antes P. ej., TX12, TX14, TX17 terminan la secuencia en el envío de remesas al exterior sin necesidad de conectarse con el microcomercio local.

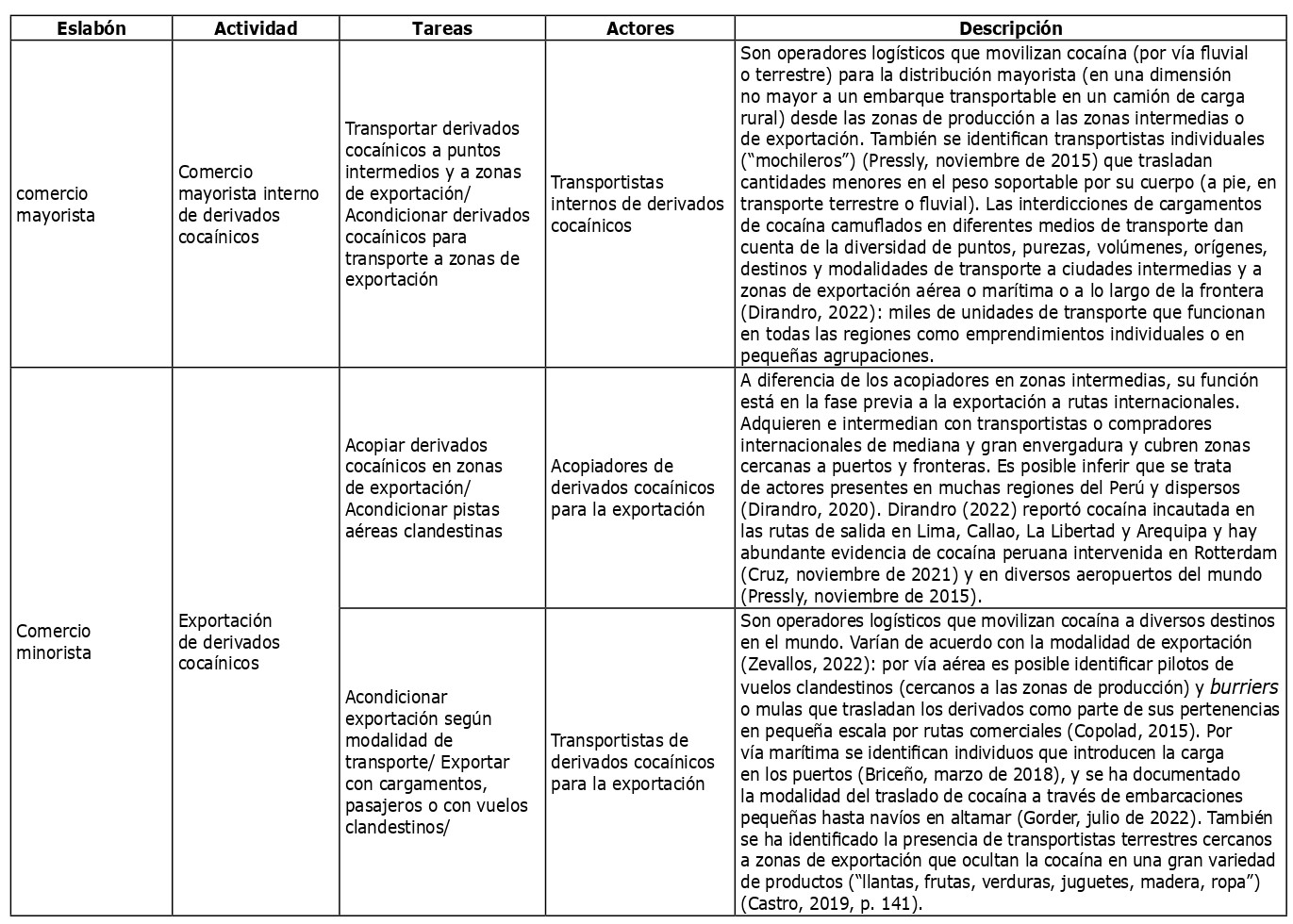

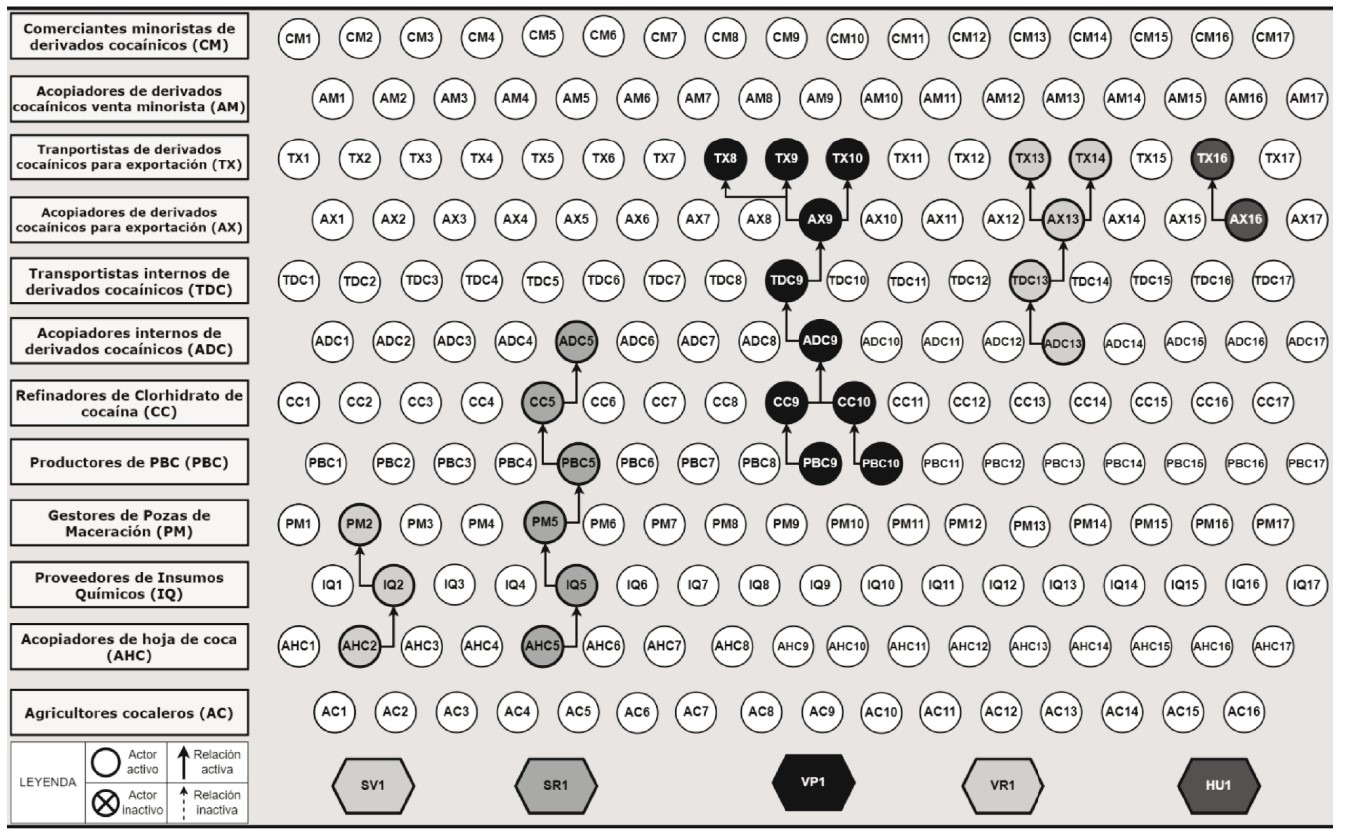

La lógica de interacción muestra una red de segmentos que se interconectan formando un circuito de conexiones abiertas, múltiples, pero limitadas y discretas en lo temporal, relacional y geográfico (véase Figura 3). La lógica del sistema radica en que cada actor de la cadena tiene un margen de maniobra para acceder a una serie diversa de actores de la anterior o siguiente actividadeslabón, de acuerdo con sus necesidades y requerimientos. Así, un mismo agricultor de hoja de coca puede vender a diversos compradores, estos pueden vender lo acopiado a distintos productores de PBC, así como este puede abastecer a diferentes refina dores de cocaína. La cocaína producida puede cubrir la demanda de distintos acopiadores, los que pueden distribuirla a operadores nacionales o internacionales. Estos pueden recurrir a distintos operadores logísticos, según resulte necesario para completar sus transacciones. Lo relevante de esta caracterización, es que en el panorama se configura una lógica de circuitos compuesto por una multiplicidad de alternativas, en lugar de una cadena cerrada de operaciones consecutivas.

Figura 3. Conexiones en los casos analizados.

En suma, así como la cadena no necesaria mente está controlada longitudinalmente por una única organización, cada conglomerado de individuos, grupos y organizaciones que cumplen una misma función en la actividadeslabón correspondiente, tampoco constituyen –necesariamente– un gremio único, cerrado y que controle toda la rama de la actividad.

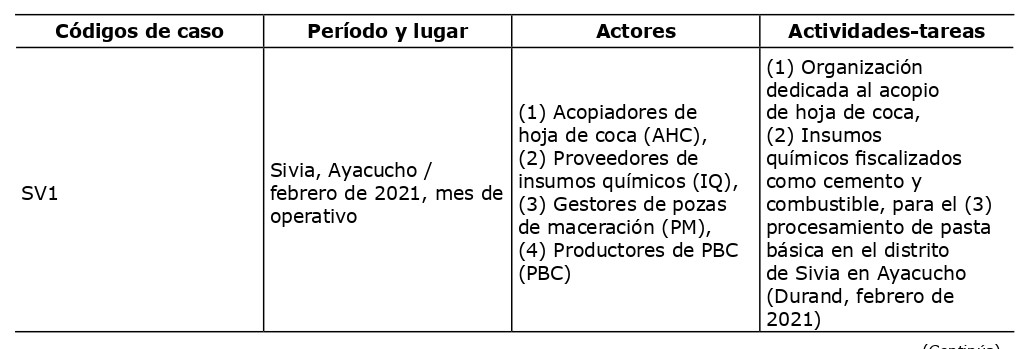

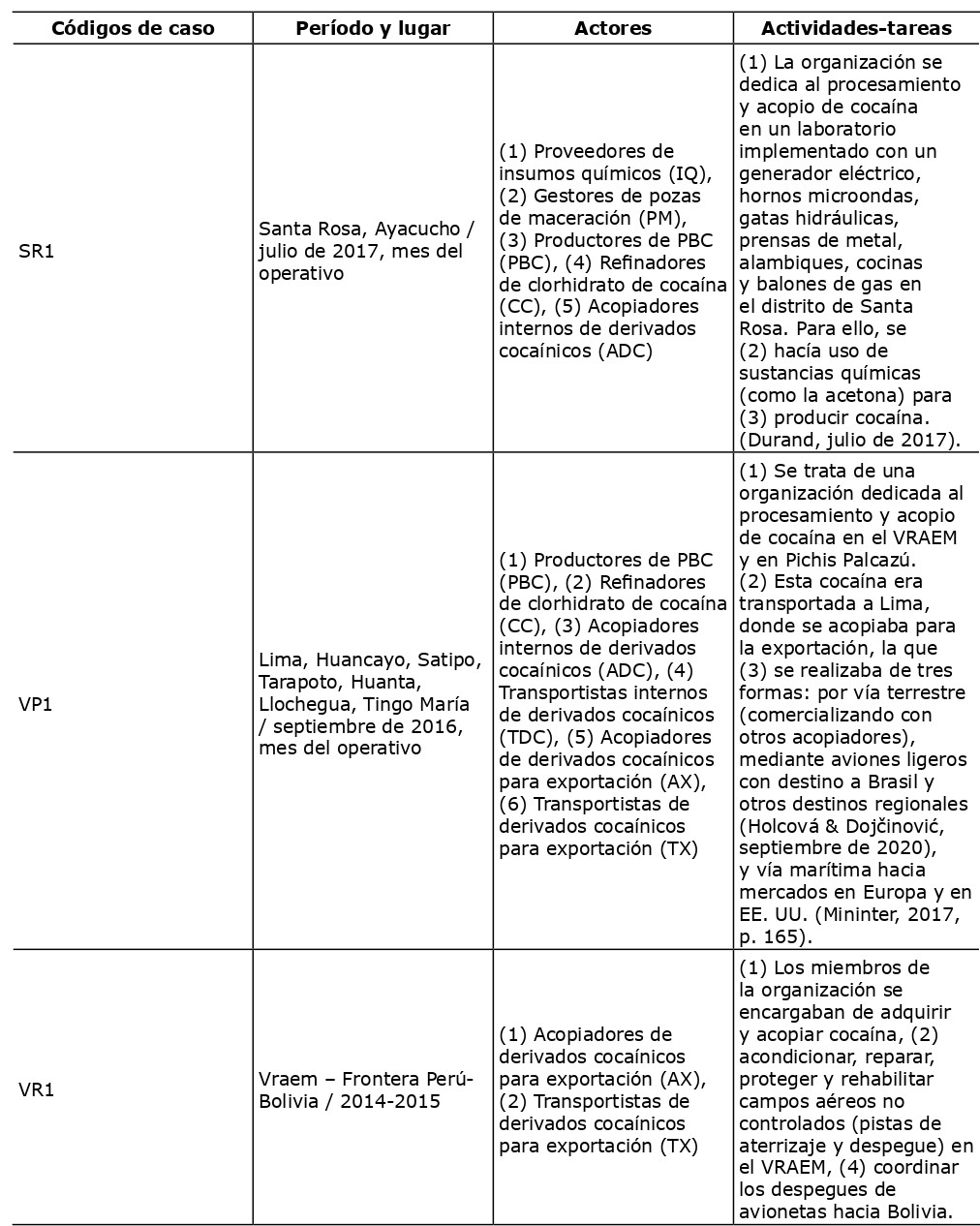

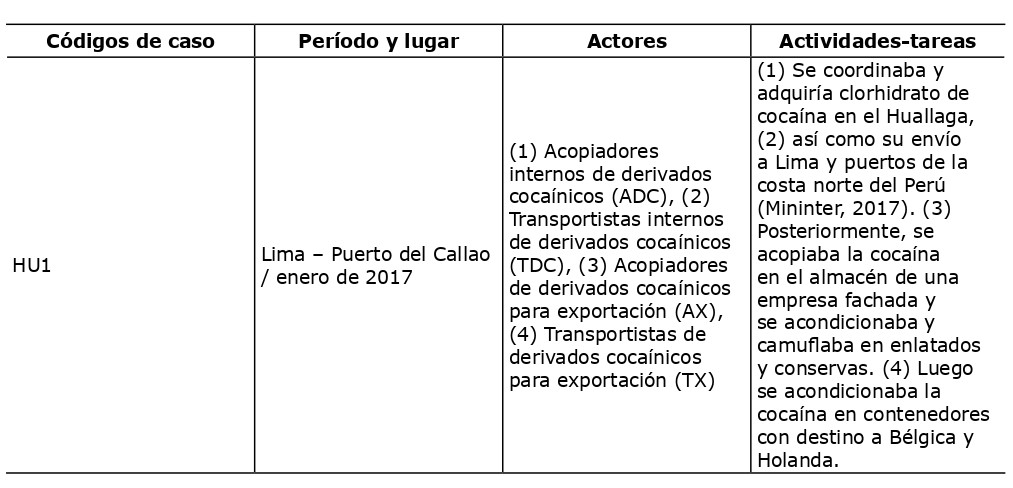

El análisis de casos permite entender el carácter segmentario del sistema. Se han seleccionado cinco casos: los dos primeros provienen de investigaciones antinarcóticos de policía sistematizadas por la prensa; el tercero y el quinto son resultado de las investigaciones de operativos mixtos (Policía y Fiscalía) en el marco de la estrategia “Mega operativos” (Mininter, 2017); el cuarto, es un caso de investigación fiscal con sentencia firme.

Se debe considerar que (i) son encadenamientos de actores, tareas y actividades limitadas y temporales (dentro de un sistema que implica miles de interacciones); (ii) en un análisis específico sobre el caso (sin entenderlo como parte del sistema) se puede estudiar la estructura de organización de las interacciones, liderazgos, modus operandi, etc. Sin embargo, el análisis puede llevar a generar una extrapolación imprecisa, atribuyendo el carácter de las interacciones del caso específico a todo el sistema (p. ej., atribuyendo al sistema una lógica piramidal; véase Tabla 2)

Tabla 2. Conexiones en los casos analizados.

Discusión

Primero. Los datos muestran la configuración de un sistema amplio y complejo, en el que participan actores que realizan tareas en una línea de actividades, que funcionan en eslabones de la cadena de suministro. Tanto los datos empíricos de los casos estudiados, los casos procesados por el sistema de justicia y por los operativos de la Policía, como el conocimiento de los stakeholders del sistema y los especialistas entrevistados, ratifican la configuración de una lógica de segmentos. En este sentido, es importante considerar la discusión frente a perspectivas que suponen que las estructuras tipo cartel monopolizan el sistema o que existen organizaciones que controlan toda la cadena. Se trata de discutir la composición, participación y ubicación de las organizaciones en el sistema y, por ende, es coherente pensar que se trata de organizaciones que controlan parcelas limitadas del sistema (territorialmente limitadas, limitadas a ciertas actividades y a ciertos períodos).

El argumento ratifica estudios precedentes tanto en países productores como consumidores de cocaína, que muestran estructuras flexibles, compuestas por segmentos organizados en funciones de una cadena compartimentalizada y desconcentrada, como el estudio de GiménezSalinas, et al. (2012) para redes de tráfico en España, y el estudio de Kenney en Colombia (2007), que muestra el carácter segmentario de la producción de cocaína en “redes flexibles que se expanden y contraen de acuerdo con oportunidades de mercado y restricciones regulatorias” (p. 235).

Segundo. Se plantea que el sistema de producción y tráfico de cocaína en el Perú es un “sistema de acción concreto de interdependencia oblicua” (Crozier & Friedberg, 1990, p. 211):

En este sistema [i] cada unidad actúa por sí sola por los canales que se le abren [ii] sin preocupar se de las unidades vecinas, [iii] sin comunicarse con ellas (y a veces [iv] incluso escondiéndose de ellas) y [v] sin buscar la creación de un frente común. (…). [vi] La intervención de una instancia externa [a la unidad] es, pues, crucial, [vii] tanto para coordinar las unidades entre sí como [viii] para permitirle a cada una de ellas el acceso al centro [relativo]. El sistema se basa más en una interdependencia oblicua, que una horizontal o vertical pura. (p. 212)

Así, (i) las unidades no están concentradas en un territorio unificado, ni conocen las acciones de unidades semejantes ni en otros territorios ni en el propio, (ii) por ende, no están determinadas ni por las unidades semejantes a ellas, (iii) incluso, más bien compiten y buscan evitar el contacto e interacción con actores semejantes; (iv) no hay, por ello, unidad de acción, coordinación ni demandas comunes; (v) el encadenamiento de las unidades en el sistema está relacionado con (vi) un agente externo a cada una –otro miembro de la cadena en un eslabón diferente que demanda un bien o un servicio–, que permite que (vii) las acciones de las unidades precedentes se integren en una lógica de producción, comercio y consumo y, por ende, (viii) la participación directa o indirecta en un amplio, difuso y complejo tejido de red.

En ese sentido, la composición de este sistema se asemeja al modelo general de la economía global contemporánea, donde la división inter nacional del trabajo (OCDE, 1999) permite la “abundancia de un bien” (McKean et al., 2022, p. 2), dada “la presencia simultánea de varias actividades comerciales ubicadas en varios territorios en el espacio competitivo global” (Cesarani, 2014, p. 106).

“La globalización del comercio y las transacciones” (Gonenc & de Haan, 2014, p. 169) se convirtió en la “base para la formación del mercado mundial de servicios de subcontratación” (Bilan et al. 2017, p. 182) y “deslocalización [que] han llevado a una fragmentación de tareas y comercio entre individuos y organizaciones que pueden estar a gran distancia entre sí” (Sturgeon, 2012, p. 2), facilitando el establecimiento de “cadenas de suministro global” (Escaith et al., 2010; Gereffi et al., 2005). Estas cadenas de suministro se caracterizan por una lógica trasncional, competitiva, de mayor especialización de eslabones, mayor tercerización en segmentos de mercado separados, alianzas estratégicas entre actores especializados, diversidad de pro veedores, mayor dinamismo de las relaciones comerciales (Sivacheva & Kapralova, 2007).

Como ha señalado Gootemberg (2003), la cocaína es un commodity global y, por tanto, es coherente que su cadena de suministro tenga las características de un sistema de segmentos –como se muestra análogamente en las cadenas de suministro global de commodities, como la tecnología (AliYrkkö et al., 2011; Dedrick et al., 2010), el alcohol (Jernigan, 2009), el tabaco (Go ger et al., 2014), los minerales (Landa, 2019)–.

Conclusión

(a) El sistema de producción y comercio de cocaína en el Perú funciona como un sistema de segmentos desconcentrados, que no presentan unidad organizacional ni núcleo administrativo y, por ende, los liderazgos están asociados a fragmentos en la cadena de suministro y a territorios específicos. (b) Sin un monopolio ni modelo de cartel claro, no hay actores que tengan posibilidad de controlar todo el sistema, lo que hace del sistema más complejo y difícil de intervenir, pues no hay un centro organizacional el cual desarticular, ni un actor que lo controle. Esto ratifica los estudios pre cedentes en otros contextos (GiménezSalinas, et al., 2012; Kenney, 2007), que muestran a la cadena de suministro de la cocaína como un commodity global en el marco de una economía de mercado (Gootemberg, 2003). (c) Ahora, se debe considerar las limitaciones del estudio, tanto porque responde solamente al caso peruano y a la dinámica de las cadenas de suministro más evidentes (lo que implica que puede haber flujos distintos, pero que no niegan los resultados, sino que pueden su mársele). (d) Por ende, se espera desarrollar investigación utilizando la metodología en otras zonas y países de la región, y así diagramar una cadena de suministro más amplia.

Conflicto de interés

Esta investigación se realizó en el marco de un Convenio Institucional celebrado entre el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia y el Centro de Altos Estudios Nacionales [CAEN] de Perú, durante el 2022. Parte de los insumos del estudio fueron financiados por el CAEN, y otra mediante recursos propios del Instituto de Criminología. Los autores declararon no tener ningún conflicto de intereses con respecto a la investigación, la autoría o la publicación de este artículo.

Referencias

Adler, P. (1993). Wheeling and dealing: An ethnography of an upper-level drug dealing smuggling community. Colombia University Press.

Ander-Egg, E. (2008). Introducción a la planificación. Lumen Humanitas. https:// acortar.link/9aoNUl

Andina. (2022, junio). Mazamari: ministro Senmache presentó tonelada y media de cocaína incautada por PNP. Andina. https:// andina.pe/agencia/noticia-mazamari- ministro-senmache-presento-tonelada-y- media-cocaina-incautada-pnp-898262.aspx

Ali-Yrkkö, J., Rouvinen, P., Seppälä, T., & YläAnttila, P. (2011). Who captures value in global supply chains? Case Nokia N95 Smartphone. Journal of Industry, Competition and Trade, 11, 263-278. https://doi.org/10.1007/ s10842-011-0107-4

Arrueta, J. (1997). Productores de coca y gobierno. Jaque a la concertación, 19901995. CERES-PIEB. Mimeo.

Bilan, Y., Nitsenko, V., Ushkarenko, I., Chmut, A., & Sharapa, O. (2017). Outsourcing in international economic relations. Montenegrin Journal of Economics, 13(3), 175-185. https://doi. org/10.14254/1800-5845/2017.13-3.14

Briceño, A. (2018, marzo). Así preñan droga en contenedores para enviar al extranjero. https://elcomercio.pe/lima/policiales/ prenan-droga-contenedores-enviar- extranjero-noticia-506048-noticia/

Calderoni, F. (2012). The structure of drug trafficking mafias: The ‘Ndrangheta and cocaine. Crime, Law, and Social Change, 58(3), 321-349. https://doi.org/10.1007/ s10611-012-9387-9

Calderoni, F., & Piccardi, C. (2014). Uncoveringthe structure of criminal organizations by community analysis: The infinito network. 10th International Conference on SignalImage Technology & Internet-Based Systems (pp. 301-308). https://doi.org/10.1109/SITIS.2014.20

Carrión, F. (2015). La cartelización de América Latina. Perfil Criminológico, 21, 6-7. http://hdl.handle.net/10469/8241

Castillo-Algarra, J., & Ruiz-García, M. (2022). From housewives and mothers to mules: The case of Latin American women prisoners in Spain. Journal of International Women’s Studies, 24(1). https://vc.bridgew.edu/jiws/ vol24/iss1/5

Castro, R. (2019). Consumo de drogas en el Perú. https://cepes.org.pe/wp-content/uploads/2019/03/05-mata.pdf

Caulkins, J. P., Burnett, H., & Leslie, E. (2009). How illegal drugs enter an island country: Insights from interviews with incarcerated smugglers. Global Crime, 10(1), 66-93.

Cesarani, M. (2014). Competitive dimension of outsourcing relations in global networks. Journal of Management Policies and Practices, 2(4), 97-112. https://doi.org/10.15640/jmpp.v2n4a5

Clarke, R., & Cornish, D. (1985). Modeling offenders’ decisions: A framework for research and policy. In Tonry, M., & Morris, N. (Eds.), Crime and justice: An annual review of research, vol. 6. University of Chicago Press.

Colombié, T., Lalam, N., & Schiray, M. (1999). Les filières produits-psychotropes à partir des soirées de musique techno. Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT).

Copolad (Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Política sobre Drogas). (2015). Estudio de las rutas del tráfico de cocaína desde América del Sur a la Unión Europea, en particular vía aérea. Copolad.

Cornish, D. (1994). The procedural analysis of offending, and its relevance for situational prevention. In Clarke, R. (ed.), Crime prevention studies, vol. 3 (pp. 151-196). Criminal Justice Press.

Corte, L. de la, & Giménez-Salinas, A. (2010). Crimen.org. Claves y explicaciones de la delincuencia organizada. Ariel.

Cortés, Y., & Parra, R. (2011). La contribución de inteligencia policial para la seguridad ciudadana. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 3(1), 66-75. https://doi.org/10.22335/rlct.v3i1.107

Crozier, M., & Friedberg, E. (1990). El actor y el sistema. Las restricciones de la acción colectiva. Alianza.

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2019a). IV Estudio nacional de prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria. DEVIDA.

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2019b). Informe de caracterización de las zonas priorizadas de intervenciones estratégicas seleccionadas por DEVIDA con un enfoque territorial. DEVIDA [documento no publicado]

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2021a). Análisis de compraventa de hoja de coca en el Perú. Cuadernos de Política Nacional Contra las Drogas No. 01. DEVIDA. https://sistemas.devida.gob.pe/siscod/documentos

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2021b). Producción estimada de hoja de coca en el Perú, 2020. Reporte No. 003-2021. DEVIDA. https://sistemas.devida.gob.pe/siscod/documentos

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2022, septiembre). Superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción. Indicadores de la política de drogas peruana. Sistema de Información de Lucha contra las Drogas. https://sistemas.devida.gob.pe/siscod/inicio

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2022a). Política nacional contra las drogas al 2030. 2ª ed. DEVIDA. https://sistemas.devida.gob.pe/siscod/documentos

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). (2022b). Superficie cultivada con arbusto de hoja de coca monitoreada, 2021. Reporte de superficie cultivada No. 7-2022. DEVIDA. https://sistemas.devida.gob.pe/siscod/documentos

Cruz, R. (2021, noviembre). Informe: Las rutas de la cocaína peruana. Seguridad. Noticias. El Comercio. https://elcomercio.pe/lima/seguridad/informe-las-rutas-de-la-cocaina- peruana-noticia/

Dedrick, J., Kraemer, K., & Linden, G. (2010). Who profits from innovation in global value chains? A study of the iPod and notebook PCs. Industrial and Corporate Change, 19(1), 81-116. https://doi.org/10.1093/icc/dtp032

Desroches, F. (2005). The crime that pays: Drug trafficking and organized crime in Canada. Canadian Scholar’s Press.

Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro). (2020). Tendencias de las redes criminales del tráfico ilícito de drogas en Perú. Sinictid PNP Sistema de Información Nacional de Interdicción contra el Tráfico Ilícito de Drogas. https://dirandro. policia.gob.pe/publicaciones/pdf_1.pdf

Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro). (2022). Sistema antidrogas policial. https://dirandro.policia.gob.pemodulos/observatorio/tableau2.xhtml

Durand Ochoa, U. (2014). The political empowerment of the cocaleros of Bolivia and Peru. Palgrave Mcmillan.

Durand, F. (2017, julio). Vraem: Policía da nuevo golpe al narcotráfico. Inforegion. Agencia de Prensa Ambiental. https://www.inforegion.pe/242747/vraem-policia-da-nuevo-golpe- al-narcotrafico/

Durand, F. (2021, febrero). Vraem: Destruyen 2770 kilos de insumos químicos y mil kilos de hoja de coca. Inforegion. Agencia de Prensa Ambiental. https://www.inforegion. pe/282757/vraem-destruyen-2770-kilos-de-insumos-quimicos-y-mil-kilos-de-hoja- de-coca/

Escaith, H. L., Lindenberg, N., & Miroudot, S. (2010, January 30). International supply chains and trade elasticity in times of global crisis. Economic Research and Statistics, World Trade Organization. https://doi.org/10.2139/ssrn.1548424

Farfán-Méndez, C. (2019). The structure of drug trafficking organizations and money laundering practices: A risk appetite hypothesis. Journal of Illicit Economies and Development, 1(3), 294-311. https://doi. org/10.31389/jied.1

Garzón, J. C., & Olson, E. L. (Eds.). (2013). La diáspora criminal: la difusión transnacional del crimen organizado y cómo contener la expansión. Wilson Center.

Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. Review of International Political Economy, 12(1), 78-104. http://www.jstor. org/stable/25124009

Giménez-Salinas, A., Román, H., Nieto, L., Martínez, A., & Fernández, S. (2012). Estructuras y liderazgo en cuatro redes españolas dedicadas al tráfico de drogas. Revista Española de Investigación Criminológica, 10(1), 1-32. https://doi.org/10.46381/reic.v10i0.69

Goger, A., Bamber, P., & Gereffi, G. (2014). The tobacco global value chain in lowincome countries. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2377.0080

Gonenc, H., & de Haan, D. (2014). Firm internationalization and capital structure in developing countries: The role of financial development. Emerging Markets Finance and Trade, 50(2), 169-189. https://doi.org/10.2753/REE1540-496X500210

Gootemberg, P. (1999). Cocaine: Global histories. Routledge.

Gootemberg, P. (2003). Entre la coca y la cocaína. Un siglo o más de las paradojas de la droga entre Estados Unidos y el Perú, 1860-1980. Instituto de Estudios Peruanos.

Gootemberg, P. (2006). Cocaine in chains: The rise and demise of a global commodity, 1860-1950. In From silver to cocaine. Latin American commodity chains and the building of the World Economy, 1500-2000 (pp. 321351). Duke University Press.

Gootenberg, P. (2008). Andean cocaine: The making of a global drug. University of North Carolina Press.

Gorder, G. (2022, julio). Cargamento de cocaína hacia Europa provenía de dos regiones cocalera de Perú. Noticias. InSight Crime. https://es.insightcrime.org/ noticias/cargamento-cocaina-hacia-europa-provenia-regiones-cocaleras-peru/

Grisaffi, T. (2022). Enacting democracy in a de facto state: Coca, cocaine and campesino unions in the Chapare, Bolivia. The Journal of Peasant Studies, 49(6), 1273-1294, https:// doi.org/10.1080/03066150.2021.1922889

Hofmann, D. C., & Gallupe, O. (2015). Leadership protection in drug trafficking networks. Global Crime, 16(2), 123-138. https://doi.org/10.1080/17440572.2015.1 008627

Holcová, P., & Dojčinović, S. (2020, septiembre). El último tango de Zoran Jaksić. OCCRP. https://www.occrp.org/es/group-america/zoran-jaksics-last-hurrah-in-peru

Ideele Reporteros. (2012). El dilema de los insumos. https://www.idl-reporteros.pe/el-dilema-de-los-insumos/

Jensen, M., & Dignum, F. (2021). Drug trafficking as illegal supply chain—A social simulation. In Ahrweiler, P., & Neumann, M. (Eds.), Advances in social simulation (pp.

9-22). ESSA 2019. Springer Proceedings in Complexity. Cham, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61503-1_2

Jernigan, D. H. (2009). The global alcohol industry: An overview. Addiction , 104(Supplement 1), 6-12. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2008.02430.x

Kenney, M. (2007). The architecture of drug trafficking: Network forms of organisation in the Colombian cocaine trade. Global Crime , 8 (3), 233-259. https://doi.org/10.1080/17440570701507794

Kenney, M. (2010). From Pablo to Osama: Trafficking and terrorist networks, government bureaucracies, and competitive adaptation. Penn State Press.

Kenney, M. (2012). The evolution of the international drugs trade. The case of Colombia 1930-2000. In Allum, F., & Gilmour, S. (Eds.). Routledge Handbook of transnational organized crime (pp. 857). Routledge.

Kernaghan, R. (2009). Coca’s gone: Of might and right in the Huallaga post-boom. Stanford University Press.

Kleemans, E., & van de Bunt, H. (2008). Organised crime, occupations and opportunity. Global Crime, 9(3), 185-197. https://doi.org/10.1080/17440570802254254

Knowles, G. (1996). Dealing crack cocaine: A view from the streets of Honolulu. FBI Law Enforcement Bulletin, 65(7), 1-8.

Kostakos, P. A., & Antonopoulos, G. A. (2010). The “good”, the “bad” and the “Charlie”: The business of cocaine smuggling in Greece. Global Crime, 11(1), 34-57.

Krajewski, L. J., & Ritzman, L. P. (2000). Administración de operaciones: estrategia y análisis. Pearson Educación.

Krauthausen, C. (1994). Poder y mercado. El narcotráfico colombiano y la mafia italiana. Revista Nueva Sociedad, 130, 112-125. https://www.nuso.org/articulo/poder-y- mercado-el-narcotrafico-colombiano-y-la-mafia-italiana/

Landa, Y. (2019). Mining resources in global value chains. Problemas del Desarrollo, 50(199), 31-58. https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2019.199.68330

Leclerc, B. (2013). New developments in script analysis for situational crime prevention: Moving beyond offender scripts. In Leclerc, B., & Wortley, R. (Eds.), Cognition and crime: Offender decision making and script analyses. Routledge.

Leclerc, B. (2017). Crime scripts. In Wortley, R., & Townsley, M. (Eds.), Environmental criminology and crime analysis. Second Edition. Crime Science Series. Routledge.

McKean, B. L., Mackinnon, E. S., Winters, J. R., Pineda, E., & Apostolidis, P. (2022). The political theory of global supply chains. Contemporary Political Theory. https://doi. org/10.1057/s41296-022-00587-0

Ministerio del Interior (Mininter). (2017). Megaoperativos contra el crimen organizado. Avances en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Primer año de gestión. Ministerio del Interior.

Ministerio Público Fiscalía de la Nación (2021, octubre). Encuentran laboratorio en Ventanilla donde fabricaban “cocaína rosada”. Nota Informativa. Ministerio Público Fiscalía de la Nación. Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/institucion/mpfn/ noticias/545353-encuentran-laboratorio-en-ventanilla-donde-fabricaban-cocaina-rosada

Morselli, C. (2010). Assessing vulnerable and strategic positions in a criminal network. Journal of Contemporary Criminal Justice, 26(4), 382-392. https://doi. org/10.1177/1043986210377105

Morselli, C., & Petit, K. (2007). Law-enforcement disruption of a drug importation network. Global Crime, 8(2), 109-130. https://ssrn.com/abstract=944829

Natarajan, M. (Ed.). (2011). Drug trafficking. In International crime and justice (pp. 109117). Cambridge University Press.

Natarajan, M., & Belanger, M. (1998). Varieties of drug trafficking organizations: A typology of cases prosecuted in New York City. Journal of Drug Issues, 28(4), 1005-1025. https://doi.org/10.1177/002204269802800410

Natarajan, M., Zanella, M., & Yu, C. (2015). Classifying the variety of drug trafficking organizations. Journal of Drug Issues, 45(4), 409-443.

Naylor, R. T. (2002). Wages of crime: Black markets, illegal finance, and the underworld economy. Cornell University Press.

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). (1999). The future of the global economy. Towards a long boom? France, OECD. https://www.oecd.org/futures/35394025.pdf

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2002). Results of pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries. Vienna, Austria: Global Programme Against Transnational Organized Crime. https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2004). Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. UNODC. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOCConvention/TOCebook-s.pdf

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2011). Informe: Diagnóstico situacional sobre cuatro insumos químicos controlados de mayor uso en la fabricación de drogas en el Perú. https://www. unodc.org/documents/peruandecuador/Informes/Informe_Situacional.pdf

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2016). Perú. Monitoreo de cultivos de coca 2015. UNODC, DEVIDA. http://www.unodc.org/documents/ peruandecuador//Informes/MonitoreoCoca/Monitoreo_de_coca_Peru_2015_WEB.pdf

Paoli, L. (2002). Flexible hierarchies and dynamic disorder: The drug distribution system in Frankfurt and Milan. Drugs: Education, Prevention, and Policy, 9(2), 143-151. https://doi.org/10.1080/09687630110120501

Pearson, G., & Hobbs, D. (2001). Middlemarketdrug distribution. Home Office.

Pearson, G., & Hobbs, D. (2003). King pin? A case study of a middle market drug broker. The Howard Journal of Criminal Justice, 42, 335-347. https://doi.org/10.1111/1468-2311.00290

Potter, G. (2008). Drug trafficking and organized crime: The rise and evolution of international drug cartels. In Shanty, F. (Ed.), Organized crime: From trafficking to terrorism (California and Colorado). Oxford, UK: ABC CLIO (pp. 184-190).

Pressly, L. (2015, noviembre). Los jóvenes mochileros que arriesgan sus vidas en el valle de la cocaína en Perú. BBC Mundo. https://www. bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151123_ peru_mochileros_valle_cocaina_ilm

Ramírez, M. C. (2011). Between the guerrillas and the State: The cocalero movement, citizenship, and identity in the Colombian Amazon. Duke University Press.

Roda, R. (1999). La estructura del grupo: estatus, rol, normas y cohesión. En Gil Rodríguez, F., & Alcover de la Hera, C. M. (Coord. y Direc.), Introducción a la psicología de los grupos. Pirámide.

Ruggiero, V., & Khan, K. (2006). British south Asian communities and drug supply networks in the UK: A qualitative study. International Journal of Drug Policy, 17(6), 473-483. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2006.03.009

San, M., & Sikkens, E. (2017). Families, lovers, and friends: Women, social networks, and transnational cocaine smuggling from Curacao and Peru. The Howard Journal of Crime and Justice, 56(3), 343-357.

Sivacheva, E., & Kapralova, K. (2007). International outsourcing as a challenge for the world trade system. International Economic Policy, 1(6), 140-167. http:/iepjournal.com/journals_eng/6/2007_6_ Sivachova_eng.pdf

Sturgeon, T. (2012). Global value chains and economic globalization. Project Report. https://acortar.link/bX2YhC

Travaglino, G., & Drury, L. (2020). The secret power of criminal organizations. A social psychological approach. Springer Nature.

Valdés, G. (2013). Historia del narcotráfico en México. Aguilar.

Van Dun, M. (2009). Cocaleros:Violence,drugsand social mobilization in the post-conflict Upper Huallaga Valley, Peru. (Doctoral thesisUniversidad de Utrech).

Van Dun, M. (2014). Exploring narcoso v e r e ign t y /v iole n ce : A n a ly zin g illegal networks, crime, violence, and legitimation in a Peruvian cocaine enclave (2003-2007). Journal of Contemporary Ethnography, 43(4), 395-418. https://doi.org/10.1177/0891241613520452

Van Dun, M. (2019). Narco-territoriality and shadow powers in a Peruvian cocaine frontier. Terrorism and Political Violence, 31(5) 1026-

1048, https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1309392

Von Lampe, K. (2012). The practice of transnational organized crime. In Allum, F., & Gilmour, S. (Eds.), Routledge handbook of transnational organized crime (pp. 857). Routledge.

Walker, W. (1989). DrugcontrolintheAmericas. Revised edition. University of New Mexico.

Williams, P. (1998). The nature of drug-trafficking networks. Current History, 97(618), 54-159.

Woodiwiss, M. (2012). The past and present of transnational organized crime in America. In Allum, F., & Gilmour, S. (Eds.). Routledge handbook of transnational organized crime (pp. 857). Routledge.

Zaitch, D. (2002). Trafficking cocaine: Colombian drug entrepreneurs in the Netherlands. Kluwer Law International.

Zevallos, N. (2016). Controlydefensadelcultivode hoja de coca en el Perú. Laboratorio de Criminología. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Zevallos, N. (2022). Mercado de la cocaína: fronteras (i)legales de la producción y comercio en el Perú. UniversidazNacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Zevallos, N., & Mujica, J. (2013). Consideraciones sobre las tensiones en la intermediación política del movimiento cocalero en el Perú. Debates en Sociología, (38), 5-28. https://doi.org/10.18800/debatesensociologia.201301.001